5年來,粵港澳三地全面推進粵港澳大灣區國際科技創新中心和高水平人才高地建設,完善成果轉化和產業化平臺體系,一批脫胎于實驗室的重要成果得到轉化落地。

今年以來,廣東頂住壓力,向“外”拓展,千方百計化解和抵御外部沖擊帶來的影響,不斷向開放要動力要活力。正如《廣東對外經濟貿易研究報告2024》所指出的,在外貿增速普遍放緩的背景下,廣東作為中國改革開放的前沿陣地,其外經貿逆勢增長的表現頗具典型性和代表性。

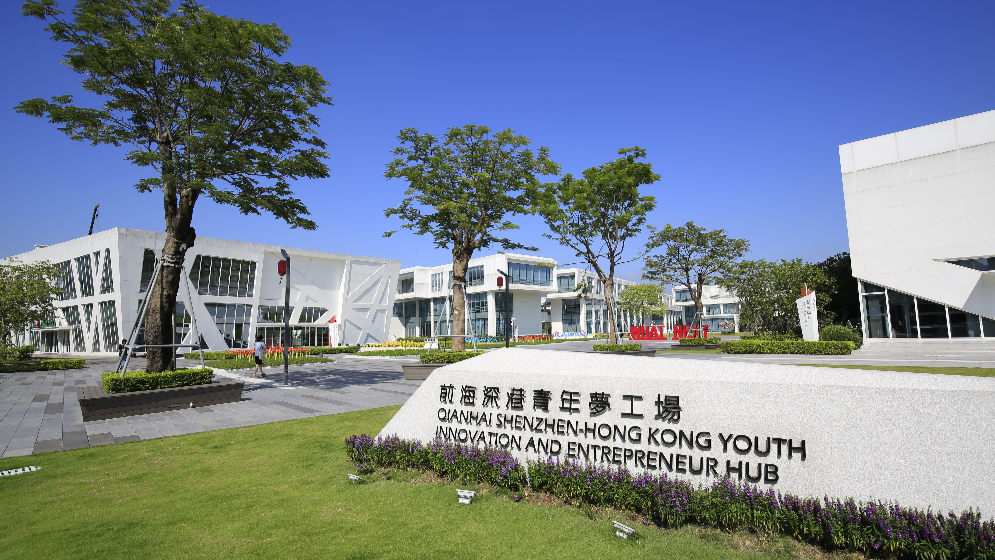

今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布5周年。5年來,大灣區不斷深化體制機制、要素資源、平臺項目等合作,全面推進粵港澳大灣區國際科技創新中心和高水平人才高地建設。在大灣區的舞臺上,港澳青年積極投身新質生產力發展,主動融入國家發展大局。

當下,新興產業不僅是廣東重點發展方向,也是香港推動與內地合作的熱詞。除了低空經濟,今年香港施政報告還在生物醫藥、數字經濟等新興產業上,提出不少與內地合作的創新政策,以灣區思維推動新質生產力發展。

從橫琴到澳門,最近的地方僅隔著187米。曾經這187米的距離,不僅是隔岸相望的海灣,還是兩種制度、兩種貨幣、兩個關稅區的相隔。如今在橫琴口岸,最快只需20秒就可通關,只比短跑200米世界紀錄的速度慢大約2秒。

今年10月,香港《行政長官2024年施政報告》將“鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位”內容獨立成章,提出未來一年與內地合作的系列新舉措,為粵港開拓了廣闊新空間。具體看,粵港合作“增量”在哪?我們從香港“三大中心”與內地的合作方向出發,為您一一揭秘!

在深創投等耐心資本的帶動下,深圳科技創新氛圍日漸濃厚。統計數據顯示,截至2023年末,深圳私募股權創投基金存續規模15241.4億元。2023年深圳R&D費用達2236.61億元,投入強度為6.46%。

今日香港,風鵬正舉。在特區政府和社會各界的共同努力下,各領域改革積極穩妥推進,傳統優勢鞏固提升、新興動能培育壯大、巨大創造力不斷迸發,由治及興新篇章正加速寫就。

今年12月20日,澳門將迎來回歸祖國25周年。25年來,在中央和祖國內地大力支持下,澳門特別行政區政府和社會各界接續奮斗,具有澳門特色的“一國兩制”實踐取得舉世矚目成就,憲法和澳門基本法確立的特別行政區憲制秩序牢固樹立,澳門各項事業全面進步,國際影響力顯著提升。

在珠江西岸、南海之濱的黃茅海海域上,自2020年6月打下首根鋼管樁,到預計2024年12月建成通車,黃茅海跨海通道在短短4年時間,實現了從無到有的飛躍,于碧波萬里之上筑起“小蠻腰”,豎起新地標,創下跨海工程的“黃茅海速度”。

進入11月,雖然年關將至,但粵港澳大灣區展會依然空前火爆:“中國第一展”廣交會剛一結束,就迎來了火爆的珠海航展;被譽為“中國汽車市場發展風向標”的廣州國際車展緊隨其后。

活力大灣區,承載著海洋科技創新、海洋產業升級的重要使命。大灣區持續升級“藍色糧倉”建設,為實現海洋經濟高質量發展提供了典范。本期讓我們聚焦廣州南沙和湛江,一起探索活力灣區的發展故事。