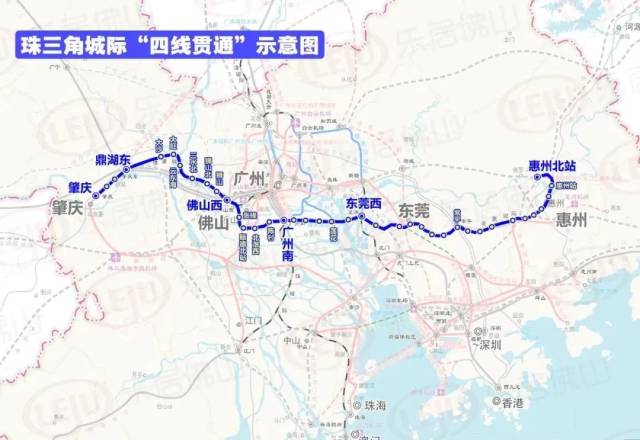

最近,廣佛南環、佛莞城際鐵路迎來階段性節點進展——3月26日起,這兩條線路正式試運行,距離開通又近一步。

這兩條城軌和已開通的佛肇城際和莞惠城際頭尾相連,貫通后,將連成一條西起肇慶、東到惠州的東西向城際大動脈。

珠三角城際“四線貫通”示意圖

更令人矚目的是,從3月起,被廣州地鐵集團接管的佛肇、莞惠兩條城軌,已經開啟“公交化”運營,最小行車間隔縮短到5分鐘。

地鐵,是眾多中小城市的夢想。在申報修建地鐵門檻大大提高的今天,城軌變“地鐵”,成了這些城市的曲線圓夢之路,也是大灣區軌道交通建設的一次創舉。

率先試點軌道交通融合發展,粵港澳大灣區再次“遙遙領先”。越來越像一座“城”的大灣區,距離一小時通勤圈還有多遠?又能否在同城化的賽道上“彎道超車”,比肩東京灣都市圈等世界級城市群?

“大號地鐵”來了

在大灣區,跨城軌道交通越來越像坐地鐵,無需提前買票,到站即走。

莞惠城際仲愷段 南方+ 王昌輝 拍攝

在東莞和惠州往返通勤的人們最近察覺到,莞惠城際變得有些不同——每天開行的列車數量增加了一倍,行車間隔更短,列車運營服務時間更長。乘客買票后,可以像地鐵一樣隨到隨走。就連報站聲,都變成了“翻版”的廣州地鐵。

南珠中城際路線示意圖

建設中的廣州地鐵18號線南延段(南珠中城際),同樣也將實施“公交化”運營。未來,旅客憑一張地鐵票,就能穿行于廣州、中山和珠海。

這一切變化的轉折點,發生在1月底。彼時,廣州地鐵集團下屬的廣東城際公司完成運營交接,正式接管莞惠、佛莞城際。

廣州地鐵的“勢力范圍”遠不止于此。

早在2021年12月29日,廣鐵集團就已退出珠三角城際鐵路公司,由廣州地鐵集團的全資子公司——廣東城際鐵路運營有限公司全面接管。

參照此前廣東城際承接的廣清城際(清城—花都)、廣州東環城際(花都—白云機場北)兩條城際線路,乘客可以使用羊城通或者廣州地鐵APP刷卡或掃碼過閘機。

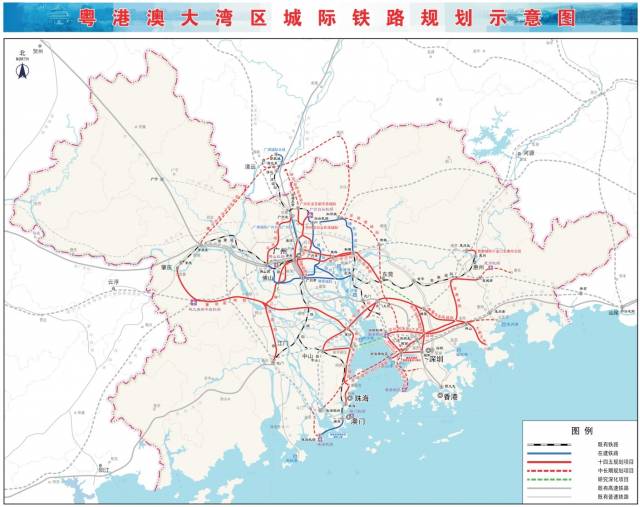

加上近來接管的佛肇城際、新白廣城際、珠三角城際琶洲支線、廣佛南環、廣佛東環等,廣州地鐵正逐步接手運營粵港澳大灣區的14條城際鐵路,里程長達700公里。

珠三角城際軌道交通示意圖

不久的將來,廣佛南環、佛莞城際兩條城際線開通后,珠三角的“地鐵”版圖上將再添一條貫穿東西的放射線。手持一個乘車碼,就可以從肇慶通過佛山、廣州、東莞直達惠州。

在大灣區,“大號地鐵”能抵達的城市越來越多。“一張網、一張票、一串城”的公交化運營模式,也意味著乘客可以便捷換乘穿梭大灣區。

“拼”出一小時通勤圈

在大灣區,每天有數百萬人次跨城出行。

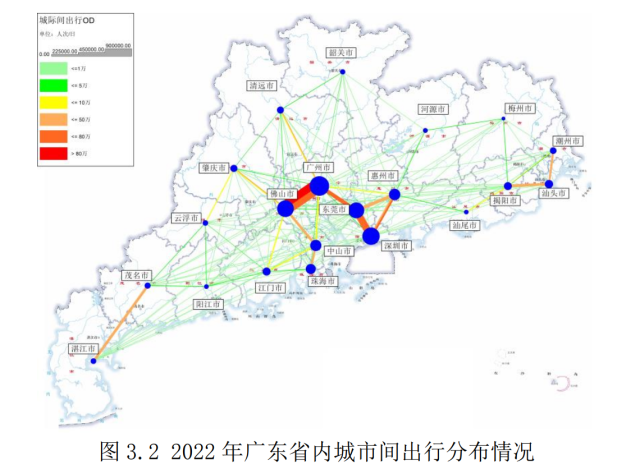

去年發布的《2022年廣州市交通發展年度報告》顯示,2022年大灣區內地九市跨城通勤人口總量118萬人,日均出行量542萬人次。從出行量來看,2022年大灣區內地九市占全省21個地級市間總出行量的70%。

廣東省內城市間出行分布情況圖

人口來往最頻密的“雙城CP”,當屬廣佛兩市。上述報告顯示,廣佛兩市間日均出行量171萬人次,占大灣區城市間出行總量的32%,位列大灣區第一,約為深莞的兩倍。

廣佛同城的故事,正是由一條地鐵線路開啟的。

廣佛地鐵。圖片來源于視覺中國

2010年11月,連接廣州和佛山的廣佛地鐵,開始運營一期首通段,這是中國大陸首條跨越地級行政區的地鐵線路。如今,佛山開通運營的軌道有4條,還有3號線后通段、4號線等在路上。

“雙城記”背后,寄托了大灣區跨城通勤人群對“一小時通勤圈”的渴求。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確提出,要構筑大灣區快速交通網絡。以連通內地與港澳以及珠江口東西兩岸為重點,構建以高速鐵路、城際鐵路和高等級公路為主體的城際快速交通網絡,力爭實現大灣區主要城市間1小時通達。

打造一小時通勤圈,是培育都市圈的基本路徑。國家發改委發布的《關于培育發展現代化都市圈的指導意見》明確提及,都市圈的基本范圍即以“一小時通勤圈”定義。

然而,“一小時通勤圈”的打造并不容易。

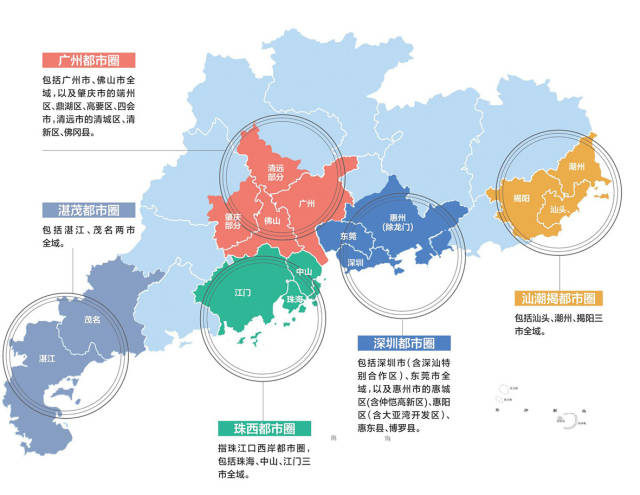

粵港澳大灣區范圍

在數字經濟與未來城市研究院院長、暨南大學教授胡剛看來,粵港澳大灣區總面積超過5萬平方公里,如果沒有軌道交通的連接,城市與城市之間相對獨立、聯系松散。用軌道交通將大灣區各城市“拼”成一小時通勤圈,這是大灣區一體化的基礎所在。

城軌上的新版“雙城記”

這些年,“軌道上的大灣區”圖景逐漸明朗——2021年12月,隨著贛深高鐵正式開通運營,廣東成為全國第六個實現“市市通高鐵”的省份;

去年,廣汕高鐵、汕汕高鐵相繼通車,讓廣東高鐵運營總里程跨過3000公里臺階;

過去5年,廣東的高鐵里程數從2019年的2095公里,增長到2023年的3131公里。不論是絕對值還是增加值,都領跑全國。

未來一兩年,深南高鐵、廣河高鐵、梅龍高鐵、廣湛高鐵、珠肇高鐵也將通車。根據廣東“十四五”綜合交通規劃,“十四五”末,廣東鐵路里程達到6500公里,其中高速鐵路達到3600公里。

珠三角到2035年基本實現“123”出行交通圈

到那時,粵港澳大灣區輻射粵東西北的1.5小時高鐵交通圈也將形成,成為真正的“軌道上的都市圈”。

然而,對于大灣區來說,軌道交通建設依然迫在眉睫。

作為全國人口第一大省,盡管有著最長的高鐵里程,廣東的人均里程只有0.25公里/萬人,低于全國平均水平(0.32公里/萬人)。

高歌猛進的高鐵線路,尚不能完全滿足跨城一小時通勤的需求。除了“大動脈”高鐵,以及“末梢”地鐵,大灣區人還需要更靈活、更便捷的“中動脈”,那就是城際鐵路。

“地鐵的時速大約在80-100公里/小時,城軌的速度幾乎是它的兩倍,地鐵解決的主要是單個城市內部的通聯問題,要實現大灣區城市之間的快速聯系,必須要依靠城際鐵路。”胡剛說。

再者,去年以來,多地地鐵規劃被叫停,比起申報門檻和建設、運營成本更高的地鐵,城軌這一“中間道路”成了新的選擇。

大灣區城際鐵路規劃示意圖

這些年,大灣區城際鐵路逐漸形成了以廣州和深圳為中心,通達周邊城市為主的網絡系統。這也恰恰與廣州、深圳兩大都市圈的輻射范圍重疊。

大灣區新版“雙城記”的主角,正在從地鐵悄然變成城軌。

“黏”出世界級都市圈

都市圈核心區土地成本、房價、房租成本往往較高,不少上班族都需要快捷的列車通勤。從通勤關系出發,使中心城市輻射帶動周邊城市,這正是都市圈建設發展的應有之義。

高鐵和城軌,是都市圈中心城市輻射帶動的關鍵“連接器”。放眼世界,不少著名都市圈,都是依靠高鐵和城際列車“黏合”的。

東京灣軌道交通分布圖

以東京都市圈為例,城市內部空間半徑范圍在20公里左右的,基本全部采用地鐵;半徑在50公里內,主要采用私鐵、JR(日本國營鐵路)等區域性鐵路,來滿足外圍組團與中心城區的通勤需求;而面對更大范圍的經濟圈,比如耗時在2到3小時的出行,一般采用新干線(高速鐵路)。

在其中,城際鐵路有著舉足輕重的地位。總長2368公里的城際線路,在東京都市圈軌道交通總里程占比高達76%。這些線路主要服務于都市圈內的節點城市、新城到東京市中心的通勤客流,構成了城際聯系的主軸,撐起了世界級的東京都市圈。

廣東五大都市圈范疇示意圖

廣東規劃的五大都市圈中,大灣區就占了三個,分別是廣州都市圈、深圳都市圈和珠江西岸都市圈。這些年,大灣區的軌道交通也逐漸形成“國鐵干線、城際鐵路、城市軌道交通”三級網絡,運營和在建的軌道交通里程超5400公里。

不過,比起單中心的東京都市圈,大灣區的三大都市圈是多中心的。由此,大灣區城際鐵路也形成了以廣佛、深港、珠澳三大發展極為核心的城際鐵路網。

在國內,一些省份開始探索以“城際鐵路+城市軌道交通”的方式串聯城市群的發展路徑。比如湖南,長株潭城際軌道交通西環線一期工程去年開通后,乘客可以從滬昆高鐵湘潭北站上車,直達長沙地鐵3號線的起始站點。從線路看,可以理解為長沙地鐵延伸到了鄰近的湘潭市。

相比之下,大灣區把城軌變成地鐵,卻是一種很新的同城化打法。

莞惠城際啟用新版列車運行圖

城軌的“地鐵化”,是軟硬件的組合——軟件是城際鐵路運營權的轉移,硬件更為直觀,表現為車廂、票制互通、座椅等方面的變化。

“提升軌道交通體系的中轉速度,是其中的關鍵。”在胡剛看來,要真正實現一票通行大灣區,就必須盡快打破各類交通方式的管理和票制區隔,讓換乘更快速便捷。

對此,國家鐵路局已經明確,準備在粵港澳大灣區等重點地區率先試點設施互聯和票制互通,創新具有中國特色的軌道交通融合發展模式,打造軌道上的城市群都市圈。

多層次、一體化的軌道交通體系,一直被視為世界先進灣區的標配。率先實現城際鐵路“互聯互通、換乘便捷、一票通達”,這一次,粵港澳大灣區再次引領了中國式現代化。

(記者 廖鈺嫻 何山)

掃一掃,分享到微信朋友圈