新質生產力已成為當下各地謀篇布局的高頻詞,也是廣東經濟高質量發展的強勁推動力。

新年伊始,廣東省兩會進一步部署,堅持實體經濟為本、制造業當家,建設更具國際競爭力的現代化產業體系,加快形成新質生產力。全省各地也陸續召開兩會,為接下來一年的經濟社會發展描繪“施工圖”、敲定任務書。

一直以來,珠三角是廣東乃至全國重要的制造業基地。從珠三角各市的新年兩會來看,對如何加快形成新質生產力都進行了作答:傳統產業、新興產業、未來產業并舉,以科技創新引領現代化產業體系建設,推進產業基礎高級化、產業鏈現代化,促進制造業智能化、綠色化、融合化發展,不斷壯大代表新技術、創造新價值、塑造新動能的新質生產力。

邁向未來,新質生產力代表著生產力質的躍遷,對現代化建設意義深遠,廣東正瞄準目標沖在前、走在先。

構建全過程創新鏈

培育發展新動能

新一輪科技革命和產業變革與我國加快轉變經濟發展方式形成歷史性交匯,要加快形成新質生產力,就必須加強科技創新特別是原創性、顛覆性科技創新,加快實現高水平科技自立自強,打好關鍵核心技術攻堅戰,使原創性、顛覆性科技創新成果競相涌現,培育發展新質生產力的新動能。

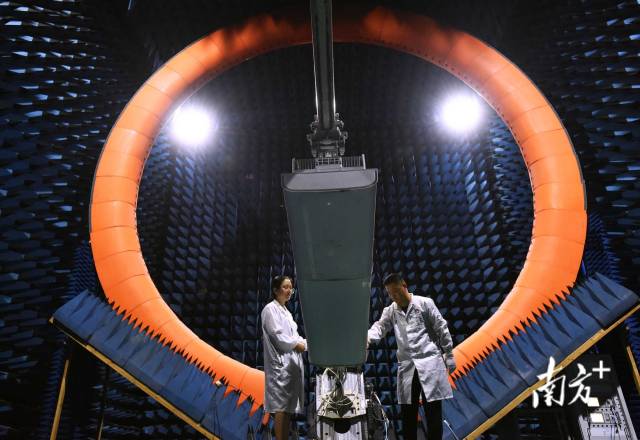

今年廣東省政府工作報告提到,深入實施創新驅動發展戰略,加快構建全過程創新鏈,打造具有全球影響力的產業科技創新中心。縱觀珠三角各市對未來發展的具體措施,無一例外,都對此作出了專門論述。

從南沙到中新知識城,一條充滿活力的科技創新軸日漸成形,引領著“老城”廣州走向新的未來。

為進一步打通科技成果轉化全鏈條,培育新質生產力,廣州將以大灣區國家技術創新中心為引領,系統建好印刷及柔性顯示、新型儲能、納米智造、先進高分子材料等國家級創新中心,支持生物醫藥與新型移動出行未來產業科技園、廣州顛覆性技術創新中心建設。

科技創新是深圳多年積累起來的優勢和快速發展的直接動能。當下的深圳,正加快建設具有全球重要影響力的產業科技創新中心,全面提升關鍵產業鏈的上下游協同創新能力。

深圳提出組織開展半導體與集成電路、生物醫藥、空間技術、光載信息等重點領域研發計劃,實施150個基礎研究重點項目。同時,實施產業基礎能力提升工程,聚焦高端制造設備、核心基礎軟件、關鍵零部件、先進材料和生產工藝等產業基礎共性技術,開展25個產業基礎再造、10個重大技術裝備攻關項目。

作為廣深港澳科技創新走廊核心城市,廣深兩大引擎的創新發展,將充分牽引、帶動新質生產力的加速形成,最大限度產生示范效應。與此同時,其他地市立足優勢所長,為全省科技創新作出更大的貢獻。

為發揮創新要素服務支撐作用,珠海將加快建設“云上智城”,引導社會資本參與算力基礎設施建設,為未來產業在珠海布局提供強有力支撐。以高新區為主戰場,打造未來科技城,推動高新區主園區三年內規模以上工業總產值邁上千億元大關。

實現創新價值鏈躍升,必須打通科技成果轉化的“最后一公里”。東莞將在新能源、集成電路等領域組建創新聯合體,布局實施全行業鏈條式集成攻關項目。落實產業化績效獎勵,推動至少20個市重大科技項目實現成果轉化。

暢通教育、科技、人才的良性循環,完善人才培養、引進、使用、合理流動的工作機制,是培育新質生產力的關鍵所在。在人力資源紅利減少、人才資源紅利增加的當下,珠三角正加大創新人才的培養。

今年,佛山致力于加快培育引進科技創新、產業發展、高技能人才等十類人才,力爭新增科技領軍人才50名;東莞將推動香港城市大學(東莞)開辦招生、大灣區大學(松山湖校區)教學區交付使用,引育一批經營型、創新型高端人才;惠州要引進培育科技領軍人才和優秀青年科技人才35名以上、科技創新創業團隊15個以上;江門將成立博士后創新聯合體,做強產業工程師聯盟。

“要用好廣東產業發展對人才需求量大、人才集聚基礎好、民間交流渠道廣等條件,在繼續深化全國產學研合作基礎上,努力拓展粵港澳科技合作與國際科技創新合作新路徑,更廣泛吸引全球創新人才會聚廣東,開展更為豐富的‘共創共享’式創新合作新實踐,從而加快廣東產業轉型升級速率,增強產業創新能力和產業鏈國際競爭力。”廣東省制造強省建設專家咨詢委副主任委員陳新表示。

發力新興產業

前瞻布局未來產業

新質生產力,本質是先進生產力。面對嚴峻復雜的國內國際環境,作為改革開放前沿陣地,廣東把發展戰略性新興產業、培育未來產業作為加快形成新質生產力的重要抓手。

從發展集成電路、新型儲能、前沿新材料、超高清視頻顯示、生物制造、商業航天等新興產業,到布局6G、量子科技、生命科學、人形機器人等未來產業,是廣東的“新”之所向。

以此為牽引,珠三角各市正加碼發力,瞄準拓展產業發展的新方向、開辟產業發展的新賽道。

直指“產業第一、制造業立市”,廣州將構建生物醫藥產業“1+N”專項政策體系,推動華為廣州研發中心(一期)竣工投產,支持新型顯示、新能源汽車等重點產業鏈間互為應用場景、互為配套,推進建設大灣區“綠能谷”。

2023年,深圳再次拿下了全國工業“雙第一”,全市規上工業總產值、工業增加值均居全國首位。在2024年,深圳將實施戰新產業集群能級提升工程,滾動完善提升“20+8”戰略性新興產業集群和未來產業體系,制定出臺規劃政策2.0版,努力實現“戰略性新興產業增加值超1.5萬億元,增長7%以上”的目標。

今年兩會,廣東提出發展低空經濟,支持深圳、廣州、珠海建設通用航空產業綜合示范區,打造大灣區低空經濟產業高地。

在這方面,深圳已經嘗到了甜頭。2022年,深圳市無人機產值就已近750億元,占全國七成,其中消費級無人機占據全球70%的市場份額。全國首部低空經濟法規于今年2月1日在深圳正式實施,助力本地低空經濟產業發展。

工業大城佛山,同樣在去年取得了新突破,成為全國第二個、廣東首個“工業3萬億”地級市,更加堅定了“制造業當家”的底氣。

“破3”的佛山依然闖勁十足,期待新的工業力量持續萌芽破土,拔節生長。一方面,大力推進新型儲能、醫藥健康、新型顯示、工業機器人、新材料、安全應急等新興產業結群聚集;另一方面,積極布局綠色氫能、人工智能、生命科學等未來產業。

瞄準未來,珠三角各地各展所長的前瞻性布局,對支撐全省全局發展新質生產力,具有重要的引領作用。

在惠州的產業謀劃中,將以東江實驗室新型醫用重離子加速器、醫用同位素及靶向藥物等技術為突破口,大力發展醫療器械、醫藥中間體、原料藥和生物制劑產業,培育一批細分領域的領軍企業。

近年來,以小鵬汽車為代表的肇慶新能源汽車產業發展迅猛,也被省里列為珠江口西岸儲能產業集聚重點城市。今年,肇慶將力促小鵬新車型項目投產,力爭新型儲能產業產值突破600億元。

傳統工業大市中山,則聚焦光電成像及新型顯示等細分領域,布局建設光電產業基地,做精做細光電產業鏈條,打造“灣區光谷”。

從珠江東岸到西岸,培育壯大戰略性新興產業,已是珠三角各經濟大市不約而同的謀劃,成為加快形成新質生產力的重要著力點。

“粵港澳大灣區科技創新‘溢出效應’顯著,對于全國的科技創新也起到引領作用。”商務部研究院學位委員會委員白明認為,廣東在新能源汽車、電子信息、生物醫藥等產業方面極具優勢,如何將這些優勢形成創新發展的動力,帶來更大的發展空間,將是廣東未來打造新質生產力的重中之重。

數字化綠色化雙輪驅動

壯大先進制造業

當前,數字化和綠色化是新一輪科技革命和產業變革的兩個重要趨勢,為加快形成新質生產力提供了重要賽道。

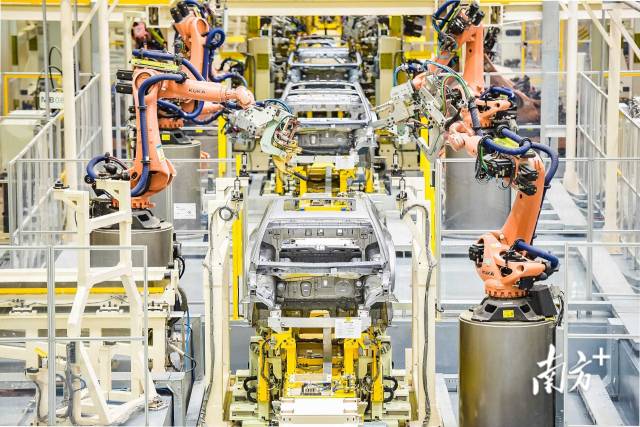

從全國來看,廣東的制造業數字化轉型起步較早,數字經濟規模、產業數字化規模位列全國第一。今年,廣東要新推動9200家規模以上工業企業數字化轉型,聚力打造制造業數字化“鏈式轉型”省域樣本。

在各地推進的制造業數字化轉型中,深圳方向堅定、走得最快:到2025年,全市規上工業企業全部實現數字化轉型。新一年,深圳將實施數智賦能工程,全面落實“技改18條”,推廣“5G+工業互聯網”“AI+智能制造”,打造2個以上數字化轉型公共服務平臺,新增5家以上無人工廠、燈塔工廠、國家智能制造示范工廠。

投入真金白銀,支持制造業“智改數轉”,讓這份“家當”變得更年輕、更強大,是珠三角的制造大市進一步鍛造新優勢,迸發新活力的必由之路。

廣州將深入開展“四化”賦能專項行動,推動100家企業“四化”改造升級;佛山提出以更大力度推進“智改數轉網聯”,力爭規模以上工業企業數字化轉型比例達65%;東莞將深入開展中小企業數字化轉型城市試點,推動1500家規上工業企業完成數字化轉型;惠州將推動技改投資增長30%以上,帶動220家中小企業、450家規上工業企業實施數字化轉型;中山要推動1000家規上工業企業開展數字化轉型、超600家企業實施技術改造。

“構建以先進制造業為骨干的現代化產業體系,其中的一個關鍵,就是推動互聯網、大數據、人工智能等新一代信息技術同先進制造業的深度融合。”中國工程院院士、廣東省制造強省建設專家咨詢委員會副主任委員王迎軍說。

王迎軍建議,引導龍頭企業從數字化轉型向數智化轉型轉變,推動實現研發設計、生產制造、市場營銷等企業全價值鏈的數智化發展,探索大語言模型在企業供應鏈、價值鏈中的創新應用。

綠色發展是高質量發展的底色,新質生產力本身就是綠色生產力。當前,以珠三角為代表的廣東各地,正推動鋼鐵、石化、有色、建材、造紙等行業綠色化改造,創建綠色工廠、綠色園區、綠色供應鏈管理企業,在全產業鏈構建綠色制造體系。

廣州提出,推進綠色制造體系建設和清潔生產,打造一批國家級綠色園區、綠色工廠、綠色供應鏈管理企業,特別是促進石化產業綠色化轉型。

深圳將實施綠色示范工程,加快構建綠色制造和服務體系,發展再制造產業,推動數據中心、5G基站等節能改造,開展100個園區光儲超充和車網互動一體化示范應用,推進工業綠色微電網建設,新增綠色工廠、綠色供應鏈20家以上。

在東莞的工業大盤中,八大傳統產業占全市規上工業企業總數的三成、總產值的兩成。今年,東莞將加快傳統產業綠色化轉型發展,如推動傳統造紙向綠色造紙、傳統包裝印刷向環保包裝印刷產業轉型。

中國國際經濟交流中心資深專家咨詢委員會委員魏建國表示,在RCEP框架下,在汽車制造、新能源、新動力、紡織涂料等領域,更多出口產品都要有綠色標志。廣東更要把握住這樣的機會,不斷延伸綠色工業產業鏈,開拓更大的國際發展空間。

(記者 周甫琦 昌道勵 策劃 李卓 何山)

掃一掃,分享到微信朋友圈