灣區(qū)是一個(gè)臨海向洋的地理概念。因?yàn)榫哂羞B接海洋和內(nèi)陸的特點(diǎn),從大航海時(shí)代開始,灣區(qū)逐漸成為全球世界貿(mào)易和生產(chǎn)的戰(zhàn)略支點(diǎn)。1776年,亞當(dāng) 斯密在《國(guó)富論》里指出:水運(yùn)開拓的市場(chǎng),比陸運(yùn)開拓的市場(chǎng)要廣得多。各種產(chǎn)業(yè)的分工改良都自然而然從沿海、沿河一帶開始。

其后200多年,工業(yè)革命和全球化進(jìn)程風(fēng)起云涌,一些世界級(jí)的灣區(qū)城市應(yīng)運(yùn)而生。2024年,牛津經(jīng)濟(jì)研究院評(píng)選出的世界十大城市中,有8座是海洋城市。全球資產(chǎn)管理公司施羅德發(fā)布的《全球城市指數(shù)報(bào)告》評(píng)出的全球30個(gè)最佳城市,大多分布在灣區(qū)。世界級(jí)的灣區(qū)已成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和科技創(chuàng)新的重要引擎。

2024年是《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》印發(fā)五周年。5年來(lái),粵港澳大灣區(qū)城市群快速崛起。作為新發(fā)展格局的戰(zhàn)略支點(diǎn)、高質(zhì)量發(fā)展的示范地、中國(guó)式現(xiàn)代化的引領(lǐng)地,5年來(lái),粵港澳大灣區(qū)帶著開放基因“加速跑”,朝著建成國(guó)際一流灣區(qū)和世界級(jí)城市群的目標(biāo)前進(jìn)。

向新求質(zhì)

制造業(yè)增加值在四大灣區(qū)遙遙領(lǐng)先

2018年,我國(guó)新能源汽車銷量突破100萬(wàn)輛,其中比亞迪的新能源汽車銷量為24.78萬(wàn)輛。王傳福日后坦言,當(dāng)年還在為新能源車的生存苦苦支撐。2024年,中國(guó)新能源汽車年產(chǎn)量首次突破1000萬(wàn)輛,比亞迪新能源汽車占比逾三成。加上廣汽埃安、小鵬等新能源車,全國(guó)每4輛新能源汽車就有1輛是“廣東造”。

2024年,廣州兩家自動(dòng)駕駛企業(yè)文遠(yuǎn)知行和小馬智行在納斯達(dá)克掛牌,廣州發(fā)力沖刺“智駕之城”。《紐約時(shí)報(bào)》稱:中國(guó)已經(jīng)成為世界第一大汽車出口國(guó)。中國(guó)在汽車制造上掌握如此大的優(yōu)勢(shì),在未來(lái)許多年內(nèi)產(chǎn)業(yè)上的統(tǒng)治地位不太可能被撼動(dòng)。

2024年11月27日晚,總部位于廣州南沙的國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛頭部企業(yè)小馬智行正式在納斯達(dá)克掛牌上市。

新能源車產(chǎn)業(yè)和智能駕駛技術(shù)令人炫目的發(fā)展速度,正是《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》實(shí)施這五年來(lái),大灣區(qū)在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方面的生動(dòng)案例。

據(jù)廣東省社科院發(fā)布的數(shù)據(jù):2023年,大灣區(qū)的GDP總量達(dá)1.99萬(wàn)億美元,5年增加了近4600億美元,GDP增量相當(dāng)于5年再造了一個(gè)西雅圖。經(jīng)濟(jì)總量超越紐約灣區(qū)和舊金山灣區(qū),已和東京灣區(qū)并駕齊驅(qū)。

2018年,大灣區(qū)人口8338萬(wàn),人均GDP為19601美元。五年間,大灣區(qū)人口增長(zhǎng)了300多萬(wàn),人均GDP達(dá)2.3萬(wàn)美元,比世界銀行高收入國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)高出1萬(wàn)美元,已經(jīng)邁過(guò)了發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的門檻。

制造業(yè)始終是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體,是立國(guó)之本、強(qiáng)國(guó)之基。美國(guó)的一項(xiàng)權(quán)威研究顯示:美國(guó)國(guó)內(nèi)制造業(yè)增加值乘數(shù)效應(yīng)為3.6。國(guó)內(nèi)制造業(yè)增加值每增加一美元,經(jīng)濟(jì)其他領(lǐng)域的增加值就會(huì)增加3.6美元。美國(guó)制造業(yè)為最終需求生產(chǎn)產(chǎn)品的每一個(gè)全職工作,會(huì)在非制造業(yè)中創(chuàng)造3.4個(gè)全職同等崗位。

大灣區(qū)以制造業(yè)起家,近年來(lái),大灣區(qū)堅(jiān)持實(shí)體經(jīng)濟(jì)為本、制造業(yè)當(dāng)家,加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。世界工廠已經(jīng)升級(jí)為先進(jìn)制造高地。當(dāng)前,廣東已形成新一代電子信息、綠色石化、智能家電、汽車等8個(gè)超萬(wàn)億元級(jí)產(chǎn)業(yè)集群,還有3個(gè)5000億級(jí)、7個(gè)千億級(jí)和2個(gè)百億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。廣東產(chǎn)5G手機(jī)、空調(diào)、冰箱、微波爐等產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一,這其中絕大多數(shù)份額來(lái)自珠三角的工廠。

如今,廣東通過(guò)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)等10大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群,以及未來(lái)電子信息、未來(lái)生命健康等未來(lái)產(chǎn)業(yè)集群,已初步構(gòu)建起新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)體系。

2023年,大灣區(qū)制造業(yè)增加值超5200億美元,在四大灣區(qū)遙遙領(lǐng)先。根據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì),大灣區(qū)的制造業(yè)增加值超過(guò)了印度、韓國(guó)和墨西哥等國(guó)家,作為一個(gè)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)體可列世界第5位。

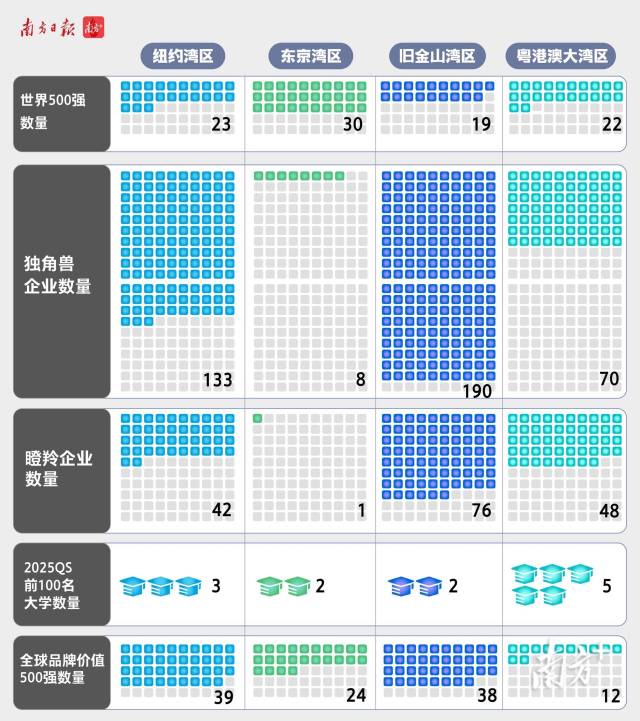

世界級(jí)的產(chǎn)業(yè)集群,催生了一批世界級(jí)的企業(yè)。2023年,大灣區(qū)22家企業(yè)上榜《財(cái)富》世界500強(qiáng),在2023年?duì)I收總額約1.39萬(wàn)億美元。500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量在四大灣區(qū)中超過(guò)了舊金山灣區(qū)(16家),與紐約灣區(qū)非常接近(23家)。華為、騰訊、比亞迪、聯(lián)想等品牌已經(jīng)成為行銷世界的中國(guó)名片。

500強(qiáng)代表著當(dāng)今成熟的巨頭,獨(dú)角獸代表著未來(lái)變革的力量。2018年,大灣區(qū)共有獨(dú)角獸企業(yè)24家,2023年,大灣區(qū)獨(dú)角獸企業(yè)增至70家,相當(dāng)于印度全國(guó)的上榜量。其中深圳和廣州分別入選34家和24家,排名全球第六和第九,彰顯了大灣區(qū)出色的孵化成果和強(qiáng)大的創(chuàng)業(yè)生態(tài),對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展形成了強(qiáng)大的支撐。

厚積薄發(fā)

爭(zhēng)當(dāng)?shù)谒拇萎a(chǎn)業(yè)革命引領(lǐng)者

產(chǎn)業(yè)的厚度,來(lái)自科技的高度。世界級(jí)的灣區(qū),必然是全球科技創(chuàng)新樞紐。

科技創(chuàng)新中心需要優(yōu)秀的科技創(chuàng)新生態(tài)。一流創(chuàng)新生態(tài)都是由基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)和金融支持“三駕馬車”組成的閉環(huán)結(jié)構(gòu)。

2024年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主喬納森·格魯伯和西蒙·約翰遜在《美國(guó)創(chuàng)新簡(jiǎn)史》中寫道:只有當(dāng)政府強(qiáng)有力地支持基礎(chǔ)和應(yīng)用科學(xué),并為由此產(chǎn)生的創(chuàng)新轉(zhuǎn)為量產(chǎn)提供保障時(shí),企業(yè)的效率才會(huì)更高。在1940—1964年,美國(guó)聯(lián)邦政府的研發(fā)資金增長(zhǎng)了20倍。這種投入為美國(guó)二戰(zhàn)后成為超級(jí)大國(guó)奠定了基礎(chǔ)。作者認(rèn)為,美國(guó)具有強(qiáng)烈創(chuàng)新精神的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過(guò)這種方法,正在不斷增強(qiáng)實(shí)力,創(chuàng)造影響未來(lái)的技術(shù)。

深圳人形機(jī)器人在一線生產(chǎn)線。

《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》確立了打造具有全球影響力的國(guó)際科技創(chuàng)新中心的目標(biāo),這五年來(lái)大灣區(qū)的全社會(huì)研發(fā)投入不斷增加,為科技創(chuàng)新提供了充足的燃料。2023年,大灣區(qū)的R&D經(jīng)費(fèi)支出近5000億元,比2018年增加了2100多億元,平均年增速超過(guò)了30%,充分說(shuō)明了大灣區(qū)對(duì)科技創(chuàng)新的重視。2023年,研發(fā)投入強(qiáng)度超過(guò)3%的地市共6個(gè),其中深圳的研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)6.46%,超過(guò)了世界最高的以色列(6.3%);廣州為3.44%,達(dá)到了美國(guó)的強(qiáng)度;珠海為4.06%、東莞為3.91%、超過(guò)了日本(3.65%)。

一流的灣區(qū)離不開一流的基礎(chǔ)研究機(jī)構(gòu)。硅谷崛起的基礎(chǔ),是斯坦福的工業(yè)園區(qū)和加州伯克利大學(xué)的輻射實(shí)驗(yàn)室。紐約灣區(qū)1925年成立的貝爾實(shí)驗(yàn)室先后誕生了11位諾貝爾科學(xué)獎(jiǎng)得主,實(shí)驗(yàn)室發(fā)明了世界上第一只鍺晶體管、第一個(gè)激光器和第一顆人造通信衛(wèi)星,極大推進(jìn)了世界科技的發(fā)展。

以往,大灣區(qū)存在“重技術(shù)應(yīng)用,輕基礎(chǔ)研究”的問(wèn)題。《廣東省科技創(chuàng)新條例》明確提出,省級(jí)財(cái)政科技專項(xiàng)資金投入基礎(chǔ)研究的比例不低于三分之一。中國(guó)散裂中子源、江門中微子實(shí)驗(yàn)、冷泉生態(tài)系統(tǒng)研究裝置等大科學(xué)裝置紛紛落地,廣州實(shí)驗(yàn)室、鵬城實(shí)驗(yàn)室、季華實(shí)驗(yàn)室、松山湖材料實(shí)驗(yàn)室等一批國(guó)家級(jí)和省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室沿著廣深港澳科創(chuàng)走廊分布,大灣區(qū)的基礎(chǔ)研究水平進(jìn)入了一個(gè)新的層次,為國(guó)際科技創(chuàng)新中心的建設(shè)提供源源不斷的動(dòng)能。

廣州實(shí)驗(yàn)室。

發(fā)達(dá)的制造業(yè)集群,讓應(yīng)用技術(shù)成為大灣區(qū)的強(qiáng)項(xiàng)。2024年,廣東省區(qū)域創(chuàng)新綜合能力連續(xù)8年居全國(guó)首位,“深圳—香港—廣州”科技集群連續(xù)5年居全球創(chuàng)新指數(shù)第二位。

全球市值最高的公司之一的英偉達(dá)CEO黃仁勛在談到大灣區(qū)時(shí)指出:大灣區(qū)是全球唯一同時(shí)匯聚了機(jī)電一體化技術(shù)和人工智能技術(shù)的地區(qū),遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先德國(guó)和日本這兩個(gè)大型機(jī)電一體化產(chǎn)業(yè)地區(qū),發(fā)展機(jī)器人,大灣區(qū)條件得天獨(dú)厚。

除了機(jī)器人和人工智能,大灣區(qū)在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、在新一代信息技術(shù)、新一代通信技術(shù)、生物醫(yī)藥等方面都有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)人雜志報(bào)道稱:中國(guó)正在制定世界的技術(shù)規(guī)則,為從6G到量子計(jì)算的一切設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。

每一次工業(yè)革命,都會(huì)催生新的世界級(jí)灣區(qū)。如今,以人工智能和大數(shù)據(jù)為代表的第四次工業(yè)革命已經(jīng)拉開了帷幕。這一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革將深刻改變世界發(fā)展格局,也為粵港澳大灣區(qū)提供了一次成為世界級(jí)科創(chuàng)樞紐的機(jī)會(huì)。因?yàn)闅v史的原因,大灣區(qū)錯(cuò)過(guò)了前三次工業(yè)革命。但是這一次,大灣區(qū)已經(jīng)做好了準(zhǔn)備,將登上世界舞臺(tái)。

開放賦能

以制度型開放推動(dòng)大灣區(qū)發(fā)展

作為全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)和科創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)的國(guó)際樞紐,世界級(jí)灣區(qū)占據(jù)著全球價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈和創(chuàng)新鏈的制高點(diǎn),影響著全球人才、資本、技術(shù)和數(shù)據(jù)的走向。沒有開放的環(huán)境,吸納全球高端要素就無(wú)從談起。

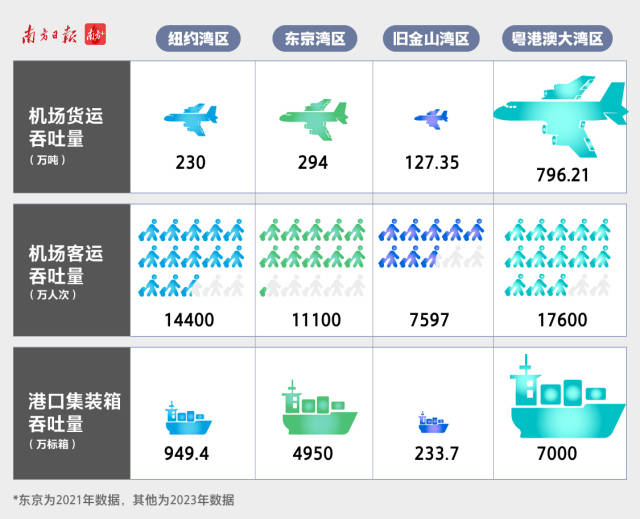

粵港澳大灣區(qū)是中國(guó)開放水平最高、經(jīng)濟(jì)最具活力的區(qū)域之一。2023年,大灣區(qū)港口集裝箱吞吐量超7000萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱、機(jī)場(chǎng)客運(yùn)量達(dá)1.74億人次,都在四大灣區(qū)中位列第一。

GaWC(全球化與世界級(jí)城市研究小組與網(wǎng)絡(luò))每年發(fā)布的《世界級(jí)城市名冊(cè)》是全球最權(quán)威的城市研究報(bào)告之一,報(bào)告衡量主要城市的全球連通性以及在全球化經(jīng)濟(jì)中的融入度,也是對(duì)城市開放度的檢驗(yàn)。5年來(lái),大灣區(qū)核心城市在全球城市名冊(cè)上的顯示度不斷提升。香港的排名仍然穩(wěn)居全球第三。廣州的排名從27位上升到22位,深圳的排名從55位大幅躍居到30位。雙雙躋身世界一線城市行列。

與世界其他灣區(qū)相比,大灣區(qū)在一般制造業(yè)領(lǐng)域已基本實(shí)現(xiàn)了全面對(duì)外開放,但在要素流動(dòng)、金融、服務(wù)貿(mào)易、大宗商品全球配置、高端人才等領(lǐng)域的開放還存在較大的提升空間。

吸引全球高端要素是系統(tǒng)性開放的重要目標(biāo)。硅谷聚集了全球最多的獨(dú)角獸公司和科技精英人才,30%以上的人口是在美國(guó)以外出生的。紐約作為全球最具影響力的金融中心,是全球人才和資本的首選地之一。

在與其他灣區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)中,大灣區(qū)亟需引進(jìn)高層次的人才,特別是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的“高精尖缺”人才,形成高端人才匯聚的“強(qiáng)磁場(chǎng)”。在加強(qiáng)金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí),還需要進(jìn)一步開放對(duì)外資準(zhǔn)入限制,為大灣區(qū)吸引耐心資本和風(fēng)險(xiǎn)投資。數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)已成為全球化新動(dòng)力,大灣區(qū)需要制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)規(guī)則,為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。這一切要靠高水平的開放來(lái)實(shí)現(xiàn)。

開放是中國(guó)式現(xiàn)代化的鮮明標(biāo)識(shí),高水平對(duì)外開放是大灣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。制度型開放是大灣區(qū)打破內(nèi)部壁壘、實(shí)現(xiàn)要素自由流動(dòng)、構(gòu)建統(tǒng)一大市場(chǎng)的重要手段,也是大灣區(qū)對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。

面對(duì)“一個(gè)國(guó)家、兩種制度、三個(gè)關(guān)稅區(qū)、三種貨幣”的特點(diǎn),大灣區(qū)首先要實(shí)現(xiàn)推進(jìn)灣區(qū)的融合,才能化制度之異為制度之利。

這五年,灣區(qū)的融合發(fā)展快速推進(jìn)。基礎(chǔ)設(shè)施“硬聯(lián)通”成效顯著,隨著2024年深中通道和黃茅海跨海通道的通車。大灣區(qū)已經(jīng)有6條跨江跨海通道通車,另外還有獅子洋通道在加緊建設(shè)、蓮花山通道和伶仃洋通道在規(guī)劃中。其他灣區(qū)沒有這么多的超級(jí)工程項(xiàng)目。

深中通道。

規(guī)則機(jī)制“軟聯(lián)通”加速推進(jìn)。從教育、醫(yī)療、社保等民生領(lǐng)域到跨境金融、合作查驗(yàn)等專業(yè)領(lǐng)域,從人才跨境往來(lái)、車輛跨境通行、數(shù)據(jù)跨境流通到政務(wù)服務(wù)跨境合作……粵港澳三地持續(xù)擴(kuò)大規(guī)則銜接、機(jī)制對(duì)接覆蓋面,逐步打通大灣區(qū)居民關(guān)切的難點(diǎn)堵點(diǎn)。

橫琴、前海、南沙、河套四大合作平臺(tái)的建立,使大灣區(qū)在市場(chǎng)準(zhǔn)入、投資便利化、金融創(chuàng)新等方面逐步形成一套與國(guó)際規(guī)則對(duì)接且適應(yīng)本地發(fā)展特色的制度環(huán)境。新的開放互通、中西共融的創(chuàng)新要素集聚區(qū)正在加速形成。

灣區(qū)自帶開放的基因。大灣區(qū)因開放而起,因改革而興。站在新的關(guān)口,大灣區(qū)有條件、有能力、有責(zé)任成為制度型開放先行地,在引領(lǐng)全國(guó)高水平對(duì)外開放、建設(shè)中國(guó)式現(xiàn)代化宏偉事業(yè)中貢獻(xiàn)廣東力量。

策劃:林煥輝 何山

內(nèi)容統(tǒng)籌:何山 葉潔純 黎詠芝 周歡

融媒統(tǒng)籌:黎詠芝 羅莎

撰文:何山

設(shè)計(jì):招鳳儀

視頻腳本:李志穎

旁白:吳冠霖

視頻剪輯:崔格僖

出品:南方日?qǐng)?bào)珠三角新聞部 南方城市智庫(kù)

掃一掃,分享到微信朋友圈