如果不是強烈的使命感,莫偉軒或許不會在許多人看來該退休的年齡,毅然來深圳前海再次“創(chuàng)業(yè)”。

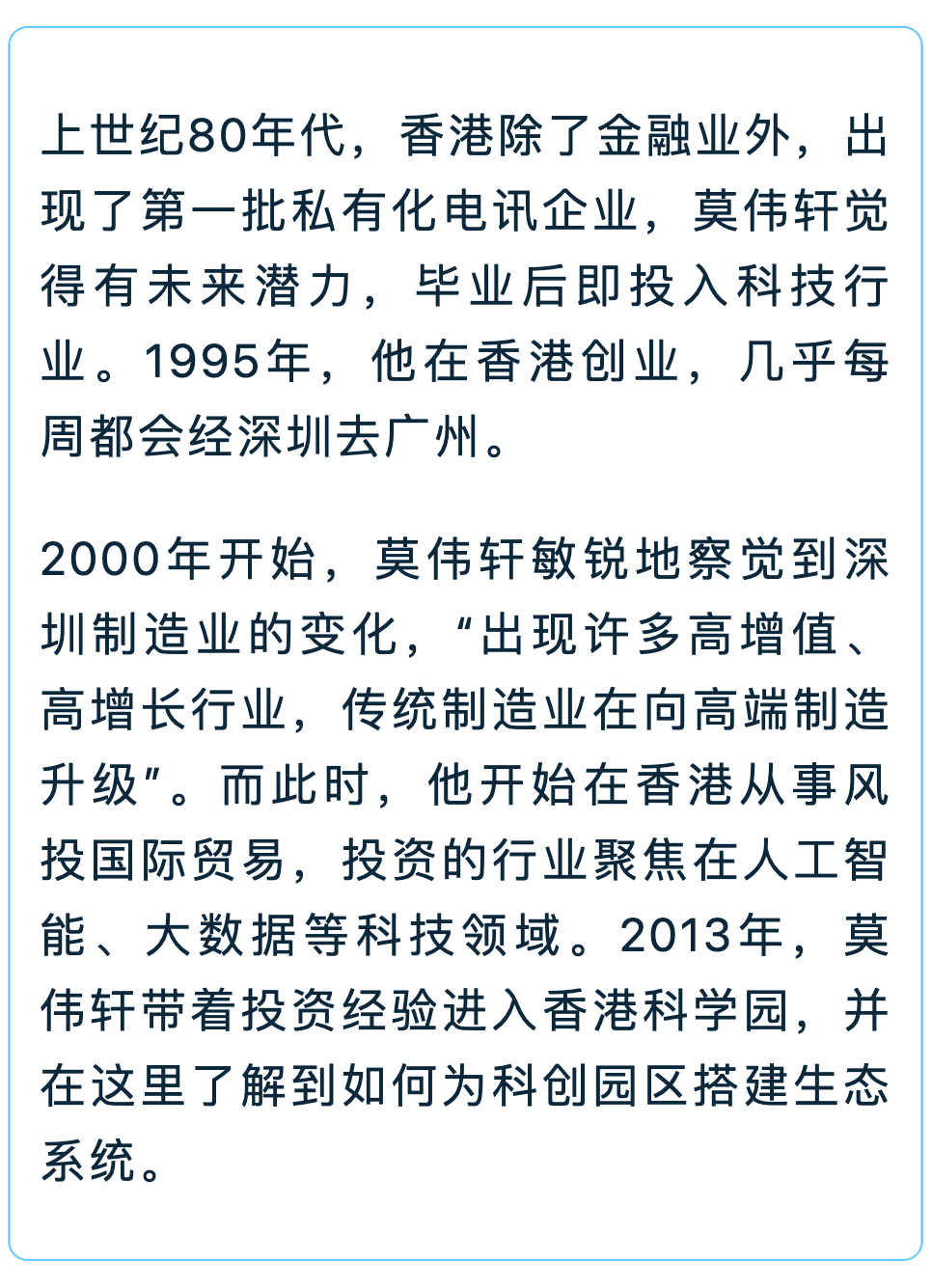

莫偉軒是香港60年代生人,卻自上世紀80年代畢業(yè)后即投入科技行業(yè),這在彼時把金融業(yè)作為擇業(yè)首選的香港年輕人中極為少見。

此后30多年,他創(chuàng)過業(yè)、做過風投,在香港科學園工作了10年,帶領(lǐng)團隊設(shè)立多個初創(chuàng)支持計劃、創(chuàng)投基金及引進龍頭企業(yè),見證了香港科技領(lǐng)域發(fā)展的良好起步,亦深刻認識到它的長短板。

2024年前海深港青年夢工場(下稱“夢工場”)面向全球公開選聘港籍高管團隊,并面向港青港企推出“1元入駐孵化、5億組建基金、10萬平方米產(chǎn)業(yè)空間”的“1510”升級發(fā)展模式,莫偉軒就在此背景下成為夢工場運營公司首位港籍總經(jīng)理。

“深圳和香港都是國家重要的發(fā)展引擎,如果兩地能深度融合、優(yōu)勢互補,將大大提高大灣區(qū)創(chuàng)新科技能力。我希望通過專業(yè)、誠信、融合的理念,讓更多香港科研高校機構(gòu)、龍頭企業(yè)、應(yīng)用場景等落地,讓夢工場成為具有國際影響力的深港創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺。”莫偉軒說。

“在香港科學園的十年,我們投資孵化的企業(yè)80%是香港企業(yè),引入的是‘全周期孵化+耐心資本+跨境網(wǎng)絡(luò)+龍頭企業(yè)’策略。”莫偉軒逐一進行解釋。其中,“全周期孵化”是從高校入手,為其提供“苗圃、孵化、加速、上市”的全鏈條幫助;“耐心資本”是設(shè)立基金,“我們成立了一只數(shù)千萬港幣的種子基金,但它可以撬動近20倍的社會基金跟投。”

“跨境網(wǎng)絡(luò)”是搭建全球創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。“香港是個開放型城市,高校很多教授都不是香港人,而是來自各地和海外,所以科技企業(yè)也大多以國際市場作為藍本”。而“龍頭企業(yè)”則是通過引入香港機場等龍頭企業(yè)助力初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展。

“在一個完善的創(chuàng)新系統(tǒng)里,有初創(chuàng)小企業(yè)、加速企業(yè)、中型企業(yè)和龍頭企業(yè),對于生態(tài)圈很重要。我們用了十多年時間,把很初創(chuàng)的物理空間園區(qū)從以服務(wù)為主變成以生態(tài)系統(tǒng)為主。”莫偉軒說。而這一過程中,他也更深刻地了解到香港科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的痛點。

“比如,金融與房地產(chǎn)業(yè)占經(jīng)濟主導地位,高房價推高企業(yè)租金成本,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和成本制約創(chuàng)新;科研成果轉(zhuǎn)化機制缺失、科技人才存在斷層與流失。而與之相對的是,深圳在科創(chuàng)領(lǐng)域則快速崛起。”莫偉軒說。

2021年10月6日,時任香港特區(qū)行政長官林鄭月娥在施政報告中,首次提出建設(shè)“北部都會區(qū)”構(gòu)想。彼時,香港已開始在落馬洲建設(shè)新的香港科學園,莫偉軒也被作為先頭部隊來到河套,助力科學園深圳分園設(shè)立和河套一區(qū)兩園協(xié)同發(fā)展。

“香港未來的產(chǎn)業(yè)布局將呈現(xiàn)‘北科創(chuàng)、南金融’格局,我在河套待了3年,完成了階段性任務(wù)。前海也是深港合作最緊密區(qū)域之一,來這邊可以更好地幫助香港科技發(fā)展,促進深港融合。”2024年9月,莫偉軒成為前海夢工場運營公司總經(jīng)理。

事實上,莫偉軒對夢工場并不陌生,早在其開園運營時,他便來過,對夢工場印象深刻。但10年后,當他真正來這里工作時才發(fā)現(xiàn),前海科創(chuàng)企業(yè)敢于創(chuàng)新、拼搏奮斗的創(chuàng)業(yè)家精神,比他想象中更讓人意外和驚喜。“即便是周末,也能看到很多年輕人和科研人員仍在加班或走訪”。

“深圳的地理位置十分優(yōu)越,位于廣深港澳科技走廊心,扮演橋梁角色,而前海則是核心中的核心,既可以做香港和海外公司進入內(nèi)地市場的跳板,也可以成為大灣區(qū)和內(nèi)地公司出海的橋梁。”莫偉軒認為,如果深港兩地能深度合作,將極大提高大灣區(qū)創(chuàng)新科技能力。

轉(zhuǎn)眼間,莫偉軒即將迎來在夢工場履職周年。在前海管理局賦能夢工場“1510”升級發(fā)展模式的加持下,莫偉軒以往積累的豐富經(jīng)歷以及港式思維優(yōu)勢都得以釋放,園區(qū)逐漸建設(shè)出可滿足從產(chǎn)業(yè)園區(qū)向國際化創(chuàng)新平臺轉(zhuǎn)型的專業(yè)化職業(yè)化團隊,詠藜園、永年士多、愈欣書店等港資品牌入駐則讓園區(qū)“港味”愈發(fā)濃郁。

目前,夢工場與香港最具規(guī)模的兩大科技產(chǎn)業(yè)園——香港數(shù)碼港和香港科學園也逐步有了更密切的合作。比如,已與數(shù)碼港開展了項目互推機制,209家通過夢工場遴選的項目中,就有53家來自上述兩個園區(qū)。以國家級專精特新“小巨人”睿思芯科為代表的一批夢工場入駐企業(yè)則在香港落地或計劃落地。而這種“雙向奔赴”,也將推動深港兩地技術(shù)、資本、人才等要素加速流動。

“到2025年底,希望夢工場能會同香港各方共同培育引進國際著名技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化機構(gòu)和外資高成長企業(yè),讓在園企業(yè)和園區(qū)生態(tài)質(zhì)量全面‘提檔升級’。2026年初,則計劃將夢工場‘1510’發(fā)展模式帶出海,重點面向中東和東南亞等國際市場進軍。”莫偉軒計劃著。

【延伸閱讀】

(記者 張瑋 視頻 謝昊燃 實習生 朱小雅)

掃一掃,分享到微信朋友圈