“首案勝訴,只是我作為大灣區(qū)律師道路的開始。”近日,香港立法會議員、執(zhí)業(yè)律師何君堯第一次以粵港澳大灣區(qū)律師的身份站上內地法庭并取得勝訴,他在接受南方網、GDToday記者專訪時表示,案件勝訴固然高興,但他的目標不止于此。“我希望能作為橋梁加深粵港兩地的交流,把我的經驗分享給更多香港律師。”

大灣區(qū)律師提供一站式跨境服務

據何君堯介紹,勝訴的首案是一宗確認合同無效糾紛案,原告、被告均為香港永久居民,但案涉房屋位于深圳。而在成為全國首批獲準在粵港澳大灣區(qū)內地九市執(zhí)業(yè)的港澳律師后,何君堯與內地同事肖碩彬接下了這宗案子,共同代理這宗跨越粵港兩地的民事案件。該案也成為港澳律師獲準在大灣區(qū)內地九市執(zhí)業(yè)后代理的首宗案件。

“因為疫情的原因,內地和香港往來不便。所以我和內地同事剛好在兩地同步協作,給客戶提供一站式服務。”何君堯說,自己7月18日在香港與客戶簽訂委托代理合同,辦好香港的公證再將相關文件寄往深圳;而內地的同事則在內地實時跟進,使得該案得以8月17日就公開庭審。“短短一個月就能夠開庭,11月初判決就出來了,整個過程效率非常之高。”

何君堯說,這樣方便快捷的一站式服務也大大提高了客戶們的信心,“相當于給一份錢可以獲得兩地的服務”。而在何君堯看來,隨著香港居民進一步融入大灣區(qū)內地城市,在內地置業(yè)、投資也變得更為普遍,這種跨境法律服務的需求相當旺盛。“成為大灣區(qū)律師之后客戶一個接一個找上門來,現在我手頭還有三個案子在處理之中。粵港澳大灣區(qū)律師,對于香港居民來說其實也是一場‘及時雨’。”

何君堯在律所工作

香港也應當考慮學習內地的現代化法庭

同樣是受疫情影響,該案通過微法院線上平臺進行開庭審理,何君堯則作為訴訟代理人在線出庭應訴。對何君堯來說,這樣現代化的出庭方式還是第一次,也讓他盛贊“既便捷又有人情味”。

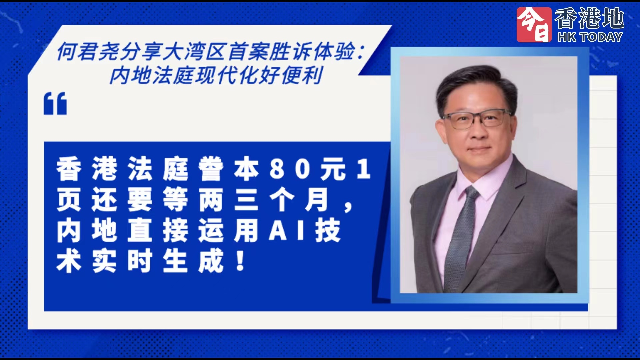

“整個庭審過程充滿驚喜。”何君堯說,線上法庭除了能讓各方以視頻的形式出庭,還能通過AI技術實時語音轉文字,“不論原告、被告還是律師,剛說完的話立刻就能生成謄本,還能實時修改補充內容。”何君堯說,AI技術的識別還支持多種不同語言,普通話、粵語都能實時轉謄本,使得庭審程序快捷流暢。

何君堯認為,香港也應當考慮學習內地的現代化法庭。“其實香港法庭2000年開始就已經在討論引入電子化技術,但是一直擔憂各種問題,結果到22年后的今天還是進展緩慢。”以謄本為例,何君堯說,香港的法庭謄本都是人工處理,所以既耗費人力又花費時間,通常只有得到法官的特別批準后,再等待兩至三個月才能獲得,且收費昂貴,每頁要80元左右。“謄本作為審訊記錄頁數不會少,假如是一百頁就需要花費八千塊,實在是又費錢又費時間。”

“香港的司法系統應該來內地認識學習,吸納內地先進的方面。”何君堯認為,在內地的出庭經歷讓他感受到什么是真正的現代化法庭,也讓他感受到國家對依法治國的重視。“我感覺這些是真正關注到民眾的需求,真正用科技來改善大家的生活,而不是空口講白話。香港法庭如果想要發(fā)展得更好,也應該要看齊內地的現代化水平。”

粵港兩地法律的交流融合將從量變到質變

“香港與內地的法律交流越來越多,我是先行者,但未來絕對不會只有我一個人。”據何君堯介紹,第二屆粵港澳大灣區(qū)律師執(zhí)業(yè)考試結果前不久已經出爐,大約三四百名香港律師取得了合格成績。“和第一屆考試的人數加起來,已經有將近八百人。未來,這八百人都將走入內地,粵港兩地法律的交流融合將實現從量變到質變。”

何君堯也希望自己能作為先行者承擔起橋梁的作用,“分享自己的經驗來拋磚引玉”。他已經計劃好后續(xù)將舉辦一系列在職培訓,為香港律師們分享自己的大灣區(qū)內地從業(yè)經驗。

“如果希望來內地發(fā)展,香港律師最好提前做好三個準備。”何君堯認為,香港律師首先應當了解大灣區(qū)是一個無比廣闊的市場,“五萬平方公里、八千萬人口,這意味著律師需要具備很強的機動性。”何君堯指出,為了面見客戶、配合工作,大灣區(qū)律師需要做好在不同的城市之間奔波忙碌的心理準備。“其次,如何平衡好粵港兩地的工作也需要考慮。”何君堯表示,除了在內地擴展業(yè)務之外,香港律師大多也需要做自己香港律所的工作,那么如何協調好時機、行程也是重要的一方面。“第三點則是開放和信任的態(tài)度。”何君堯表示,內地律所普遍規(guī)模化、團隊化,香港律師通常要和內地同事一同配合協作,因此必須學會尊重和信任同事們。

“走進內地市場,我們首先要拿出尊重和學習的態(tài)度來。”何君堯笑稱,自己現在正在努力練習普通話,出庭都用普通話陳述。“雖然在廣東省內講廣東話也是可以的,但是從國家層面的標準來看,還是使用普通話居多。多講就會越來越流暢,我們也要向國家標準看齊。”

(記者 李心迪)

掃一掃,分享到微信朋友圈