今年的《政府工作報告》提出,深入實施區域重大戰略、區域協調發展戰略、主體功能區戰略,構建高質量發展的區域經濟布局和國土空間支撐體系。扎實推動粵港澳大灣區建設。大灣區再次成為全國兩會關注焦點。

自大灣區建設啟動以來,廣東省以貫徹落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》為主線,積極攜手港澳推進大灣區建設不斷取得新進展新成效,朝著建成富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群加速邁進。

交通基礎設施互聯互通為大灣區“通脈”

當前,隨著大灣區各城市交通基礎設施建設全面提速,地區間內部往來愈加頻繁,空間聯系強度不斷提升,“1小時生活圈”加快形成。

港珠澳大橋、南沙大橋建成通車,深中通道、黃茅海跨海通道建設加快,廣深港高鐵、穗莞深城際建成運營,廣湛、汕汕、深江、深汕高鐵等開工建設。目前,粵港澳大灣區鐵路通車總里程超過2200公里,高鐵里程超過1200公里,城市軌道交通運營里程超過1000公里。2020年,廣州白云國際機場旅客吞吐量達到4376.8萬人次,登頂全球第一位。廣州白云國際機場三期擴建、深圳機場擴建工程加快建設,佛山新機場場址獲國家民航局批復。新橫琴口岸、蓮塘/香園圍口岸開通使用,皇崗口岸重建工程啟動,粵澳新通道(青茂口岸)主體結構工程順利完工,深圳灣口岸貨檢通道實現24小時通關,“一地兩檢”“合作查驗、一次放行”等創新通關模式先后實施。粵港、粵澳“跨境一鎖”項目落地實施。建成粵港澳大灣區跨界車輛信息管理綜合服務平臺,實現車輛通行粵港澳“網上辦”“協同辦”。澳門單牌車入出橫琴政策進一步放寬,配額增至10000個,港澳與內地的交通聯系日益密切。

未來,將構建形成大灣區主要城市間1小時通達、主要城市至廣東省內地城市2小時通達、主要城市至相鄰省會城市3小時通達的交通圈。

創新合作為大灣區“充電”

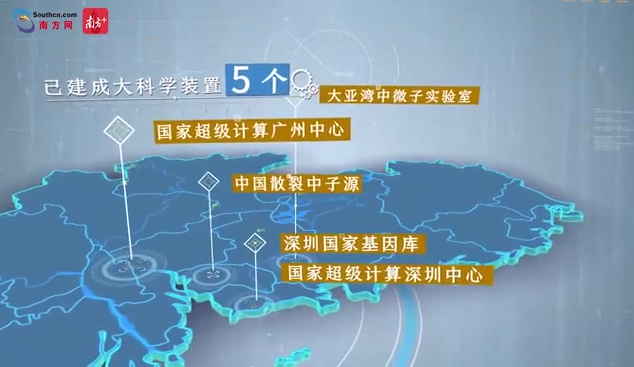

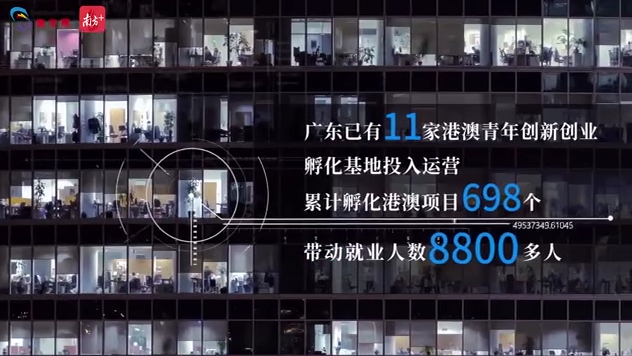

數字化正引領著新一輪技術革命和產業變革。從青年人才教育、創業到高校聯合科研,從產業園區建設到跨境項目投資,科技創新合作成為粵港澳大灣區在人工智能、大數據、工業互聯網、云計算等數字產業的率先發展和實現突破的重要推動力。以廣深港、廣珠澳科創走廊(兩廊)和河套、橫琴創新極點(兩點)為主體的大灣區國際科技創新中心框架基本建立。大灣區綜合性國家科學中心獲批建設,深圳光明科學城、東莞松山湖科學城等先行啟動區重大平臺建設全面提速。重大科技平臺載體加快建設,中國散裂中子源投入運行,鵬城國家實驗室掛牌成立,分3批建設10家省實驗室,與港澳合作建設20家聯合實驗室,港澳8家高校共在粵設立機構11家。11家港澳青年創新創業孵化基地投入運營,累計孵化港澳項目698個,帶動就業人數8800多人。科技資源跨境流動更加便捷,支持港澳高校和科研機構參與廣東省財政科技計劃,實現省、市科研項目財政資金跨境撥付超1億元。粵港、粵澳科技創新資助計劃累計支持項目196個、金額近2億元。大灣區個人所得稅優惠政策全面落地實施。

金融合作為大灣區建設“提速”

廣東省出臺貫徹落實金融支持粵港澳大灣區建設意見的實施方案,提出多項措施深化大灣區金融合作,金融市場互聯互通有序推進,跨境資金的快捷流動不斷提速,大灣區的金融活力進一步釋放。深交所創業板改革并試點注冊制正式啟動,廣州期貨交易所獲批籌建,“跨境理財通”“銀證通”“注冊易”等便利措施先后實施。廣東自貿試驗區復制FT自由貿易賬戶體系試點運行,跨境人民幣更高水平便利化試點范圍由自貿試驗區擴大到大灣區內地8市,大灣區內地九市與港澳之間跨境人民幣結算量超17.17萬億元,跨境付匯時間縮短至5分鐘以內。截至2020年底,廣東省赴港上市企業276家,居全國第一。

“灣區通”工程助力大灣區提升市場一體化水平

廣東省堅持將推進規則銜接、機制對接作為一項關鍵性、牽引性任務統籌推進,聚焦解決三地民眾反映最為迫切的民生事項,深入實施“灣區通”工程,不斷提升市場一體化水平。標準互認和產權保護方面,積極推進粵港澳三地食品標準互認,對港澳原產食品實施口岸快放,推動962家生產基地入選大灣區“菜籃子”生產基地認定名單。職業資格互認方面,印發實施推進大灣區職稱評價和職業資格認可實施方案,推動在醫師、建筑、導游、律師等8個社會重點關注的專業領域,以單邊認可帶動雙向互認,推進職業技能鑒定“一試多證”,累計412名考生獲得粵港澳及國際“一試四證”。推動內地與港澳建筑領域人員資格互認,1600多名香港專業人士通過互認取得內地注冊執業資格。支持廣東自貿試驗區對港澳專業人士實施備案執業,共有68家港澳企業和256名港澳專業人士在自貿試驗區備案執業。醫療衛生合作方面,粵港澳三地疫情聯防聯控工作機制不斷強化,“粵康碼”與“澳門健康碼”實現互轉互認對接。加快藥品醫療器械監管創新,大灣區內地符合條件的醫療機構可按規定使用已在港澳上市的藥品和醫療器械。國家藥監局藥品、醫療器械技術審評檢查大灣區分中心掛牌。

綠色生態為大灣區“續航”

山水相融、灣島相通、水鄉恬靜、生態服務共享,都市圈環境建設正逐漸與粵港澳大灣區人口集聚規模相適應、與生態品質相匹配。2020年,珠三角九市空氣質量優良天數達標率為92.9%,PM2.5濃度年平均值為22微克/立方米,已達到世衛組織第二階段目標(25微克/立方米)。大灣區內地城市建成區黑臭水體基本消除黑臭。27個國考入海河流劣Ⅴ類水質全部消除。全省建成180公里省級碧道試點,300公里市級碧道試點。珠三角地區森林覆蓋率已達51.73%,9市全部獲得“國家森林城市”稱號,正在沖刺建設全國首個國家森林城市群。2018年至2020年,珠三角地區7個濕地公園正式成為國家濕地公園,新增省級以上森林公園共計5處,其中國家級1處、省級4處。

一個個數字背后,濃縮的不僅是粵港澳大灣區發展的成效,也是粵港澳大灣區奮發前進的勵志歷程。

掃一掃,分享到微信朋友圈