一宗香港金融糾紛

引發跨境訴訟和執行

香港被執行人宣告破產

執行陷入困境

如何兌現當事人的合法權益?

《灣區睇法》——來自香港的申請執行人

香港某信公司向香港商業銀行申請授信,銀行提供了兩種授信額度,共計港幣600萬元。為此,某信公司提供了兩個擔保,一個是香港居民庫某的擔保,另一個是中國內地居民鄭某的擔保。

合同到期后,某信公司已被香港高等法院宣告破產,剩余港幣300多萬元無法償還。銀行遂向深圳前海合作區人民法院提起訴訟。

原、被告均是香港公司,為何到內地來起訴?原來,銀行和某信公司在簽訂合同時,約定了發生糾紛時由內地法院進行管轄。

前海法院受理案件并進行了審理,判令某信公司歸還借款及利息,香港居民庫某和內地居民鄭某,作為擔保人承擔連帶責任。判決生效后,三被告依然沒有還款,銀行遂向法院申請了強制執行。

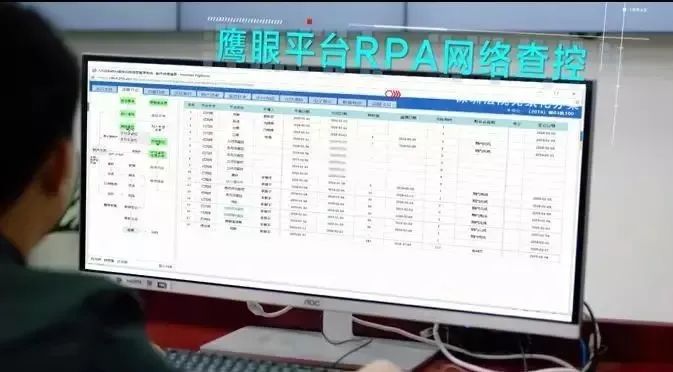

通過深圳的鷹眼查控網和最高院的查控系統,對鄭某、庫某和某信公司的銀行賬戶、工商、股權、房產不動產、支付寶、微信理財通等進行查控,三名被執行人除鄭某名下有房產外,并無其他可供執行的財產。鄭某作為借款的擔保人之一,負有連帶責任,在另外兩名被執行人沒有可供執行財產的情況下,鄭某必須對剩余債務進行全額償付。

法院向三名被執行人送達了執行通知書,但兩名香港被執行人的文書卻被退回。勝訴一方急需兌現合法權益,而被執行人卻下落不明,案件執行一度陷入僵局。前海法院執行團隊負責人許岱胤作出了考量。

前海法院審查認為,因某信公司及庫某已在香港宣告破產,并已確定破產清盤人和破產受托人,根據香港法律,公司破產清盤人有權以公司名義或代表公司在任何訴訟或其他法律程序中答辯,個人破產受托人可在與破產人財產有關的任何訴訟或其他法律程序中答辯,故認定某信公司的破產清盤人、庫某的破產受托人分別系二者的合法代表人,并在執行過程中向某信公司的破產清盤人、庫某的破產受托人送達相應的法律文書,使涉案房產得以順利拍賣。

掃一掃,分享到微信朋友圈