改革開放以來,廣東逐步成為我國投資貿易的窗口、交流交往的窗口、改革發展的窗口。如今,粵港澳大灣區已成為我國經濟發展活力最為強勁的地區之一,隨著深中通道的建成通車,以及年底黃茅海通道的通車運行,大灣區主要城市之間實現1小時通達,大灣區軟硬聯通進一步深化。

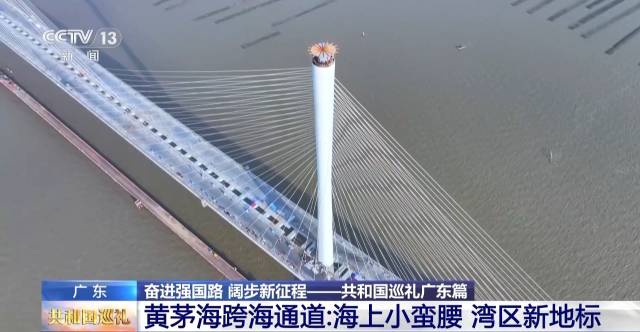

連接珠海和江門兩地的黃茅海跨海通道最醒目的就是5座“小蠻腰”樣的塔柱,這也是國際上首次把塔柱建成這種造型。“小蠻腰”的設計有什么作用?看這里,告訴你其中的秘密。

全長31公里的黃茅海跨海通道,連接的是廣東的珠海和江門兩地,主要由黃茅海大橋、高欄港大橋2座斜拉橋主橋、2座隧道和4處互通立交組成。經過4年多的建設,目前所有的橋梁、隧道已經全部貫通,路基工程和常規瀝青路面鋪裝也已經全部完成,剩下鋼橋面鋪裝以及相關附屬工程進入最后沖刺期。預計11月底之前完成全部鋼橋面鋪裝工作,今年年底前項目建成通車。到時候從珠海駕車到江門的時間將從1個多小時縮短到30分鐘左右。

從空中看整個項目,最醒目的就是2座主橋的5個主塔塔柱,單個塔柱相當于90層樓左右的高度。塔柱和大灣區地標性建筑“小蠻腰”廣州塔非常相似。

一般的斜拉橋塔柱多選用“H”形或“A”形,在海中占用的面積大,會擠占航道。

而“小蠻腰”的設計,不僅能最大限度減少對海面大型貨輪通航的影響,同時,塔柱最寬處有18米,最窄處有8米多,也能讓臺風風力的影響減弱,適應黃茅海海域臺風多發的特點。而采用這種特殊結構,帶來的是精度控制要求高、施工工藝復雜等難題,最終,圍繞著這一創新建造,項目促成了40余項關鍵技術的成熟。不久后,隨著項目建成通車,海上立起的5座小蠻腰,也會成為大灣區新的地標性建筑。

同時,它聯通的意義還不止于廣東珠海、江門兩地,目前珠江的入海口上,有南沙大橋、虎門大橋、港珠澳大橋、今年剛通車的深中通道等等。而黃茅海跨海通道則填補了西側入海口的空缺。過去從東側到西側,經過黃茅海海域時需要繞一個長長的A字形的彎。而有了黃茅海跨海通道,幾乎形成了一條更短的直達路線,可以通達粵西沿海地區。因此它也被稱為“港珠澳大橋的西延線”,帶來的是沿線的產業帶、城市群、生活圈等等發展的新契機。

這些大灣區跨江跨海通道群的組合,將助力粵港澳大灣區早日形成世界級交通樞紐。

掃一掃,分享到微信朋友圈