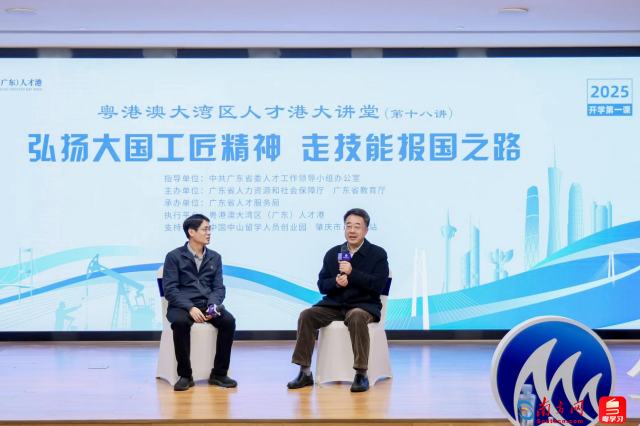

當“超級工程”遇見青年力量,會迸發怎樣的時代火花?2月26日,由廣東省委人才辦指導,廣東省人力資源和社會保障廳主辦的“粵港澳大灣區人才港大講堂”第18講舉辦,港珠澳大橋總工程師蘇權科、深中通道總工程師宋神友兩位國家卓越工程師同臺開講,展現兩大超級工程背后的“中國智慧”。

國家卓越工程師解碼做客“粵港澳大灣區人才港大講堂”。主辦方供圖

超級工程背后的超級智慧

作為新時代國家戰略工程的標桿,港珠澳大橋和深中通道在建設過程中創造了多個世界紀錄,港珠澳大橋120年的設計使用壽命標準更是刷新了國際同行業的高度。這些“超級工程”的背后,蘊含著大國工匠精益求精的技藝和無可撼動的精神力量。

“港珠澳大橋是粵港澳三地首次合作建設的超大型跨海交通工程,集成了三地制度優勢,用世界眼光謀劃、高品質建設的重大項目成果。”蘇權科以大橋建設的四大核心理念為切入點,在大講堂分享了工程技術、材料裝備、壽命保障、運營管理、綠色環保等核心技術突破的艱辛歷程和非凡成就。他直言,一橋飛架,天塹變通途,這項橫跨三地的超級工程將許多不可能變成了可能,“我們完成了當時國外同行都認為中國工程師完不成的一件事情。”

深中通道總工程師宋神友則帶來了深中通道的“智慧建造”革命,他以詳實數據展現深中通道如何依托產學研用協同創新,將“集中力量辦大事”的制度優勢轉化為技術領跑的硬實力。“從‘建造’到‘智造’,我們正在書寫中國工程的新范式。”

互動環節中,來自華南理工大學的青年教師代表拋出問題:“在高校教育中,除了專業技能,學生還應該具備哪些品質才能成為未來工程領域的‘大國工匠’?”兩位總工程師以親身經歷回應:“工匠精神不是口號,是執著,是堅持。”蘇權科特別提到,一個重大項目創新成果的背后,是一個團隊、一個群體,甚至是幾代人接續奮斗的結果。

大灣區發展前景廣闊

“我們處在國家發展的黃金時期,在大灣區這片熱土上,我們有著前所未有的機遇和平臺。”宋神友寄語青年學習,希望未來的交通基礎設施有你們的參與,讓我們共同奉獻在大灣區發展的偉大事業中。

作為全國技能人才高地,廣東正以“硬核”數據夯實現代化產業體系的“人才脊梁”:全省技能人才總量突破2093萬,高技能人才占比達36.7%;產教評技能生態鏈覆蓋170條重點產業鏈;世界技能大賽金牌數連續三屆領跑全國……“從‘廣東制造’到‘廣東智造’,需要更多青年將個人理想融入國家戰略。”廣東省人社廳相關負責人表示。

據悉,“人才港大講堂”今年將聚焦人工智能、數字人等前沿領域,邀請頂尖專家解碼產業趨勢,為粵港澳大灣區建設高水平人才高地注入強勁動能。

(記者 吳依妮 通訊員 粵仁宣)