《全國統一大市場建設指引(試行)》日前發布。這份重磅文件為各個地區和各個部門如何加快融入和主動服務全國統一大市場建設指明了新的方向。粵港澳大灣區,作為我國經濟開放程度最高的區域之一,如何融入全國統一大市場?今天的一線調研,我們從大灣區的“菜籃子”說起。

臨近春節,“菜籃子”采購迎來高峰。廣東佛山,這個果蔬批發市場的營業時間從每天14個小時拉長到16個小時,交易不斷,來自全國各地的冷柜車、拖掛車來來往往。

佛山易運農產品交易中心區域經理 劉思偉:現在到這個時候,我們市場從每天的車流量1700多臺次,現在增加到2000臺次,80%以上是外地來的。

這輛冷柜車剛剛到達市場。記者發現,車上運來的上海青不太一樣,樣子比較迷你,據說口感更鮮甜。

蔬菜批發商 王振山:安徽運輸過來,新品種,第一次進我們大灣區這邊。

記者接著來到一家大型超市,發現了這個新的廣告牌。負責人告訴記者,這個冬季,他們第一次面向大灣區市場引入“霜打菜”,也就是經霜雪“打過”的北方蔬菜。沒想到的是,來自河南、山東等地的霜打菜,一下子就“圈”了一波“粉”。

在社區里的生鮮店,記者又有新發現。擺在門口的六樣當日推薦菜里,超過半數都來自外地,包括云南菜心苗、云南玉米、廣西芋頭、湖北白蘿卜。進店轉一圈,內蒙古羊肉、陜西蘋果、湖北蓮藕、江蘇白鯽魚等等,一些新品類和暢銷產品都特意被擺到了顯眼的位置。

全國各地的蔬菜瓜果,也進入到香港九龍深水埗的這個門店里。每天8時,從文錦渡口岸通關的內地農產品,在這里準時開賣,每隔半個月,就新上一些品類。

記者在調研中了解到,大灣區的“菜籃子”越來越豐富,上新速度越來越快,一個重要原因就是2019年開始實施的大灣區“菜籃子”工程,大灣區和全國各地合作共建,率先以統一的質量安全標準,發展“訂單農業”,根據市場的需求驅動源頭的生產,讓“菜籃子”產品的數量和質量都更有保證。

這項民生工程的牽頭實施部門,是廣州市農業農村局。當記者來到這里時,工作人員剛剛完成了新一批全國371個大灣區“菜籃子”生產基地的資格認定,其中,青海首次實現零的突破,2025年,來自青海的蔬菜將首度與大灣區的消費者見面。

廣州市農業農村局蔬菜辦公室副主任 陳玉旭:目前,生產基地遍布全國20多個省份,總數達到2700多個。可以說,每時每刻都有上千種新鮮的“菜籃子”產品,從全國各地的農田送往我們大灣區市民的餐桌上,特別是在春節前這個時間,量比平日都要大很多。

大灣區“菜籃子”里的“立”與“破”

大灣區的“菜籃子”為什么能做到不斷上新?記者在調研中發現,這背后正在進行的是一場“立”與“破”的改革,“立”的是新的標準和規則,“破”的是市場分割。具體怎么回事?

下午3時,廣州這個果菜批發市場迎來一波波外省車牌;與此同時在深圳的農產品批發市場里,一批批新鮮瓜果蔬菜準備南下,這些車往往掛著粵港兩地車牌。

然而在之前的一段時間里,“菜籃子”產品要在大灣區流動起來,并不容易。

廣東省農業標準化協會會長 王富華:我們內地、香港、澳門對農產品各有規則,就好比說之前,粵港澳三地的車牌不同,交通規則也不一樣,那車子的互通就比較困難,效率很低。

如何破解“三地三個標準”的難題?多個部門開啟了密集的走訪調研和政策協調,“缺標補標、有標貫標、低標提標”,這12個字,成為他們醞釀統一新標準的基礎。經過16個月的時間,這樣一本兼顧三地政策法規的蔬菜質量安全新標準出來了。

廣東省農業標準化協會會長 王富華:這一個標準,可以說是這么多年來做的最厚的一本了。光是一個菠菜,標準中提出的檢測項目就多達200多項,目的只有一個,就是實現“同一個灣區,同一個標準”。

廣東省發展改革委(省大灣區辦)政策創新處處長 袁飚:我們正在協調推動農產品、食品等民生領域的“灣區標準”“灣區認證”的范圍不斷擴大,提升大灣區居民的獲得感。

記者在調研中發現,一方面,新的標準被“立”起來;另一方面,“破”的改革動作持續不斷。

凌晨2點多,當記者來到珠海最大的供澳農食產品加工配送中心時,這里已經忙碌起來。負責人告訴記者,和之前不同,從2024年開始,內地蔬菜去往澳門,符合條件的,享受“先出貨再報關”的通關便利化舉措,報關單縮減到1個月集中申報一次。

供澳農食產品加工配送中心負責人 文福祥:以前從這里到澳門,大概3個小時,已經挺快了。通關改革后,我們可以做到1個小時左右。

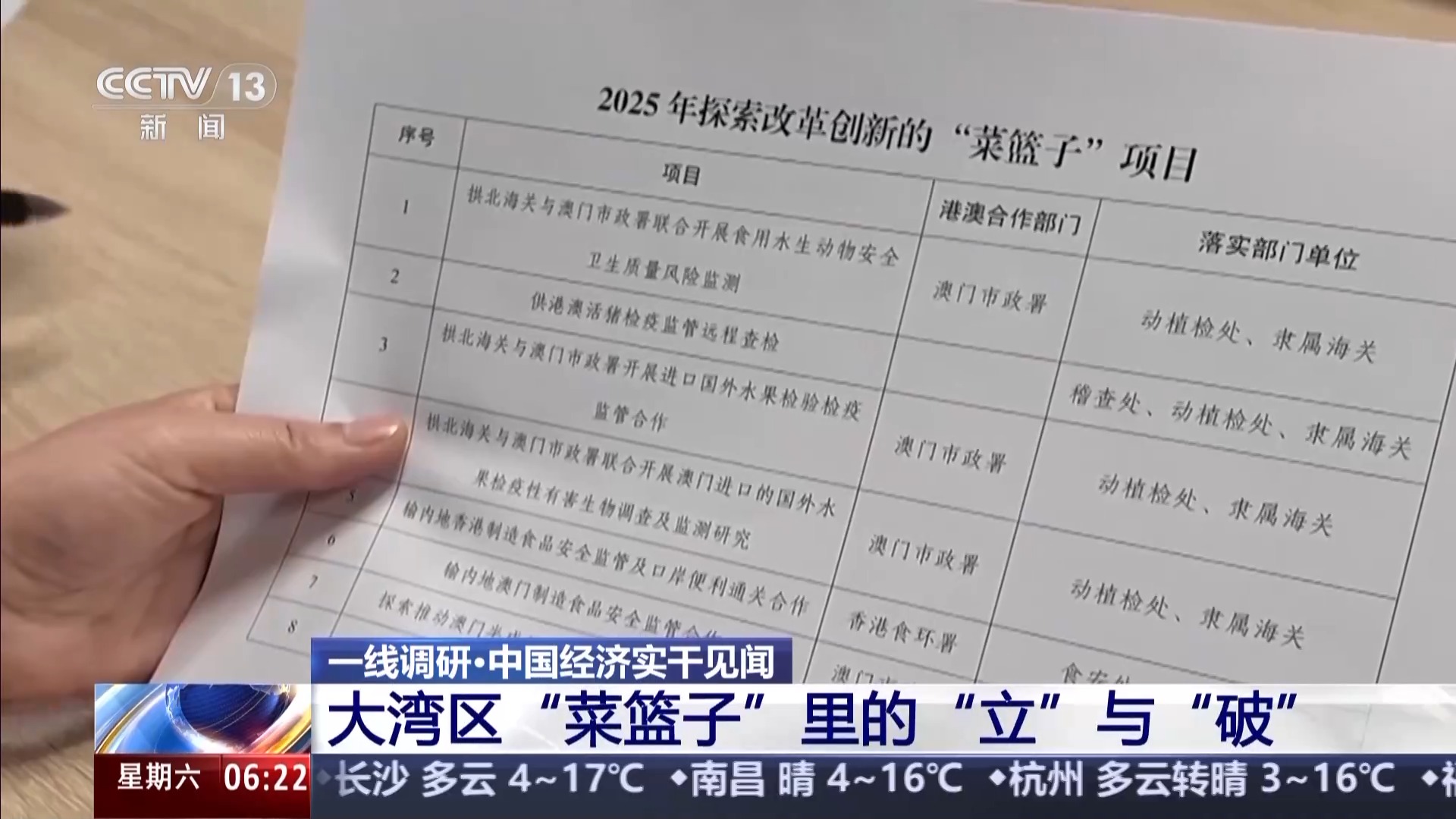

在拱北海關的會議室里,一份2025年的改革清單剛剛出爐。記者看到,多項改革舉措和“菜籃子”產品的通關便利化、監管合作直接相關,改革任務已經細化到內地和港澳的具體部門。相互之間的市場聯通在加速。

拱北海關動植檢處處長 吳長坤:現在,我們正在進一步完善農食產品檢測結果和監管互認機制,加快探索創新活豬供應港澳、港澳食品進入內地的監管模式,實現更多的“雙向奔赴”“三地聯動”,讓我們的“菜籃子”更豐富、更優質、更開放。

全新的大灣區“菜籃子”交易中心動工在即

記者在調研中了解到,大灣區目前光是一年的蔬菜消費量就達到上千萬噸。然而,大灣區現有的幾個大型批發市場,由于年頭久,無論是場地擴圍還是設施更新,都難以跟上交易量不斷增長的需求。因此,一個全新的大灣區“菜籃子”交易中心,正在廣州加快打造當中。

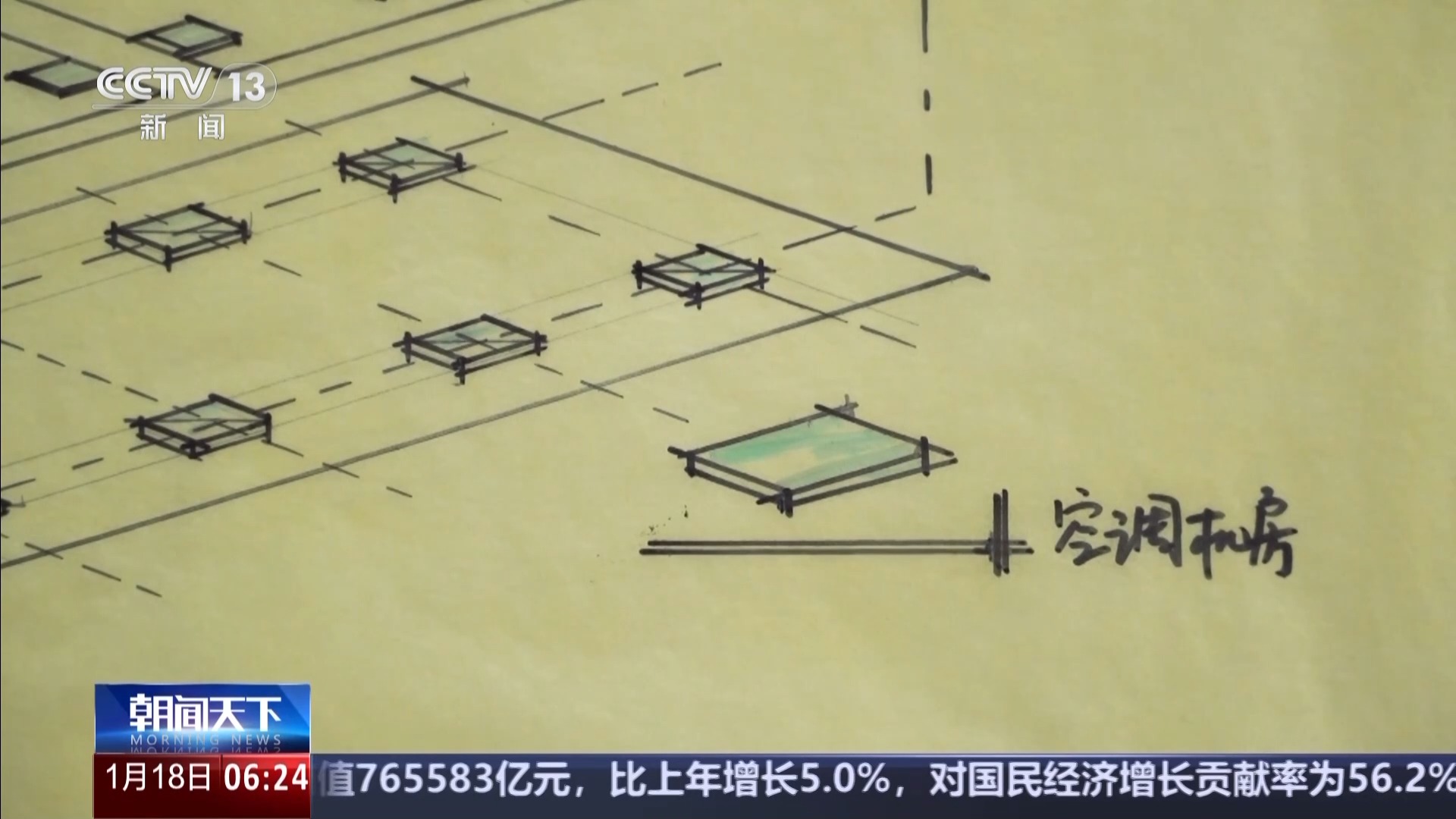

當記者來到廣東時,就聽說大灣區面積最大、投資最大的“菜籃子”交易中心動工在即。記者探訪這家建筑設計院時,建設方與設計師正在對方案進行最后優化。這個新的交易中心距離廣州白云機場不到10公里,空港優勢明顯,并且在一些具體設計上有新的創意。

粵港澳大灣區“菜籃子”交易中心項目建筑師 何恩威:傳統的市場是單層的,我們做了三層。首層我們設的是果蔬交易,二層是進口食品,三層我們是做了加工配送中心,而在頂上,為了低空經濟的發展,我們做了無人機配送。

在設計圖紙上,記者還注意到,這個交易中心每層都有空調機房,而且布局得非常密集。

粵港澳大灣區“菜籃子”交易中心建筑師 何恩威:我們設計了一個全溫控的大灣區唯一的一個農產品交易中心,它的溫度常年保持在25℃上下,保證農產品的一個新鮮度。

按照目前的進度表,粵港澳大灣區“菜籃子”交易中心將在2026年正式建成,屆時,按照統一質量標準生產的蔬菜瓜果等將從這里進入大灣區,預計年交易額超過1000億元。

廣州市農業農村局蔬菜辦公室副主任 陳玉旭:目標是到2026年,通過有進有出的動態管理,粵港澳大灣區“菜籃子”生產基地數量保持在2500個左右,農產品日均溯源賦碼流通量在1300噸左右,讓更多全國、全球優質的農產品,加快進入大灣區的“菜籃子”,做大灣區經濟的“大蛋糕”。

(總臺央視記者 劉穎 劉柏煊 毛初明 李銳 佛山臺)

掃一掃,分享到微信朋友圈