編者按:2023年4月,習近平總書記在視察廣東時指出,要使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示范地、中國式現代化的引領地。圍繞“一點兩地”全新定位,粵港澳三地積極行動,不斷深化經貿、產業、文體旅等多方面合作。南方網、粵港澳大灣區門戶網推出《灣區Insight》系列報道,積極挖掘粵港澳在合作中共同開拓的“新藍海”,洞察大灣區合作新趨勢與新機遇,敬請關注。

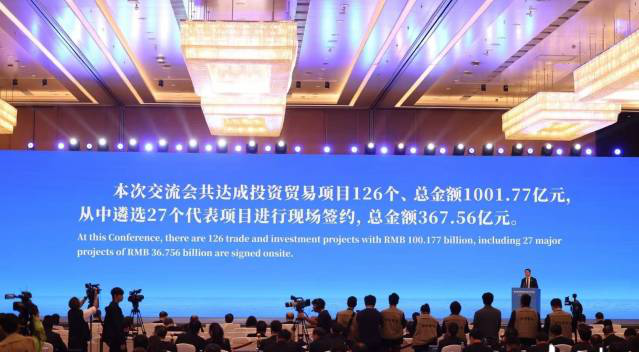

近日,粵港工商界攜手“掘金”,引發廣泛關注。11月25日,粵港深化經貿投資合作交流會在廣州舉行。粵港雙方就商貿投資、金融合作、創新科技、綠色發展等領域簽署多個合作項目,為接下來攜手實現更高水平的共贏發展打下扎實基礎。

貿易、金融是香港傳統優勢產業,也是香港與內地合作的重點,今年更是迎來合作新機遇。今年10月,香港《行政長官2024年施政報告》(以下簡稱“香港施政報告”)將“鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位”內容獨立成章,提出未來一年與內地合作的系列新舉措,為粵港開拓了廣闊新空間。

具體看,粵港合作“增量”在哪?我們從香港“三大中心”與內地的合作方向出發,為您一一揭秘!

增加含“金”量 金融市場互聯互通有望上“新”

香港匯聚了近80家世界排名前100的銀行機構,是全球最大的離岸人民幣中心,也是亞洲最大的國際基金管理中心。在最新出爐的《全球金融中心指數》報告中,香港重回全球第三名,還穩居亞洲金融中心榜首位置。

今年是內地與香港金融市場互聯互通機制實施十周年。十年來,廣東憑借地緣優勢,與香港金融市場聯通不斷取得新突破。目前,粵港已初步實現覆蓋股票、理財、債券、私募、ETF、保險等金融產品的“六個聯通”。

前海深港國際金融城。圖源南方日報

如何充分發揮香港金融領域“超級增值人”優勢,進一步與廣東深化金融合作,是香港近年來的謀劃之重。

如今年香港施政報告在“國際風險管理中心”“國際黃金交易中心”“國際資產及財富管理中心”等新增長點上提出多項跟內地合作的創新政策,包括爭取內地大型國企等海內外企業在港設立專屬自保公司、與內地探討把黃金產品納入“互聯互通”等,備受粵港業界期待。

以當前熱度較高的黃金交易為例,有媒體分析認為,香港有條件打造國際黃金交易中心,但是黃金等大宗商品實貨交割牽涉倉庫儲存,香港面臨土地成本等制約因素。建議香港加強與大灣區內地城市合作,由香港負責商品交易,大灣區內地城市負責興建黃金安全儲存設備和實貨交割。

港區全國人大代表陳仲尼也在多個場合指出,香港作為國際金融中心,構建國際黃金交易中心具備國家戰略意義。要爭取與內地互聯互通機制進一步擴容擴量,探討推出“黃金通”,對接內地龐大需求,共拓黃金消費市場。

一系列討論的聲音折射出社會各界對粵港金融互聯互通提出的新訴求、新期盼。大灣區金融互聯互通成功經驗有望拓展到更廣泛的金融產品領域。

擴大含“綠”量 綠色航運發展空間有望上“新”

香港港是全球最繁忙及最高效率的港口之一,在國際航運中心發展指數中排名全球第四,在全球航運版圖中占有重要一席。

香港特區政府署理運輸及物流局局長廖振新在今年7月的香港立法會上提到,香港港口憑借自由港、清關快、高效率和國際聯系強等優勢,是大灣區世界級港口群中關鍵的中轉樞紐和補時港。可以說,香港充當著海上“超級聯系人”的角色。

近年來,香港積極發揮海上“超級聯系人”的作用,推動與內地的智能航運和綠色航運合作。

智能航運是粵港航運合作的重頭戲。目前大灣區已開創不少合作新模式,例如在琶洲港澳客運口岸,粵港間開創了“海天聯運”模式,通過創建智能碼頭,提供“登船即登機”的一站式服務,實現廣州城區坐船2小時直達香港機場,助力人流加速跑。

琶洲港澳客運口岸。圖源南方網

綠色航運更是大勢所趨,也是接下來粵港合作新機遇。

去年廣東省交通運輸廳印發《廣東省綠色港口行動計劃(2023-2025年)》,提出到2025年,廣東省初步形成港口綠色低碳生產的目標。今年香港施政報告也首次提及加快綠色航運中心建設,并提出與大灣區港口合作構建綠色船用燃料加注中心、與主要貿易伙伴構建綠色航運走廊等合作新方向。

可見,打造綠色低碳航運已成粵港共識,合作大有可為。那協同發展的著力點在哪?

業界提出兩大核心路徑,包括共建綠色船用燃料加注中心,協作加大生物燃料油等綠色燃料開發與供應;推動電動船舶技術研發與成果轉化落地,協同加大電動船舶市場推廣力度。

除此之外,加強綠色航運成效監測也是合作方向。“大灣區可結合自身特色推出綠色航運指數,把集裝箱的碳足跡排放形成綠色航運指數,再進入交易,推動配額制直接轉向碳足跡計劃,有助減碳效果更真實。”中國(深圳)綜合開發研究院物流與供應鏈管理研究所所長王國文建議。

提升含“糖”量 攜手拓市場路徑有望上“新”

香港作為全球第六大商品貿易中心以及全球第二十大商業服務經濟體,在全球貿易中發揮著至關重要的作用。另外,得益于“一國兩制”制度優勢,香港也成為進出內地市場的雙向門戶,是廣東通向國際市場的重要樞紐。

早在改革開放初期,粵港就形成“前店后廠”的合作模式,貿易規模從1997年的2798.5億元大幅攀升至2023年的1.37萬億元。可以說,粵港貿易合作長期處于“甜蜜期”。

“廣東一直是香港與內地合作中最密切的伙伴。”香港特區政府政務司司長陳國基在粵港深化經貿投資合作交流會上提到。

粵港深化經貿投資合作交流會。圖源南方+

而在新興市場機遇不斷、國內市場競爭加劇等背景下,協同助力企業“走出去”開拓全球市場已成為粵港合作新方向,香港在這方面也確實謀劃了不少新招實招。

如今年香港施政報告提出,吸引內地企業到香港建立國際或區域總部,為在港企業提供一站式多元專業咨詢服務及更完善的出口信用服務;促進內地金融企業國際化及在香港統籌管理海外業務;研究助力“出海”的內地企業享受跨境人民幣結算融資便利等。

對于粵企而言,一系列新政有利于其在港設立分支機構,并更便捷開展對外貿易,直接規避粵港兩地貿易壁壘問題,能快速鏈接國際資源,提升“走出去”效益。

“希望大家攜手并進,一起為把粵港澳大灣區建設成為國際一流灣區和世界級城市群奮發向上、共同努力,推動形成更多更富成效的經貿合作成果。”香港特別行政區行政長官李家超在粵港深化經貿投資合作交流會表示。

可以預見,在香港充分發揮“三大中心”優勢、做好“超級聯系人”和“超級增值人”的背景下,粵港雙方合作將不斷產生大增量、迸發新活力。

統籌:何靜文

策劃:南方網、粵學習記者 黎妙娟 伍超賢

撰文:南方網、粵學習記者 伍超賢

掃一掃,分享到微信朋友圈