大科學(xué)裝置筑牢南粵創(chuàng)新的“硬核底盤”

最近,來自香港城市大學(xué)的吳楨舵團(tuán)隊,在廣東東莞松山湖完成了一項用于折疊屏手機(jī)鉸鏈的關(guān)鍵材料先進(jìn)非晶合金的研究,這項研究的順利進(jìn)行,得益于這里建成的我國第一臺、全球第四臺脈沖式散裂中子源。

香港城市大學(xué)(東莞)中子散射研究中心副教授 吳楨舵:我們那個時候,每年我要從香港飛去美國、日本去做實驗,把樣品帶到了那邊的實驗室,去做現(xiàn)場的調(diào)試和一些前期的處理,如果實驗樣品沒準(zhǔn)備好的話,非常耽誤我們的研究。我們現(xiàn)在在東莞有這樣的一個散裂中子源,那我們很多時候?qū)嶒炇揖驮诟舯冢R上就可以改進(jìn)我們的樣品,就可以提高我們做實驗的效率。

吳楨舵告訴記者,隨著散裂中子源落戶這里,大灣區(qū)大學(xué)、松山湖材料實驗室等科研機(jī)構(gòu)和團(tuán)隊開始向這里集聚,形成了獨(dú)特的“科研蜂巢”現(xiàn)象。

中國科學(xué)院高能物理研究所副所長、中國散裂中子源二期工程總指揮 王生:高能物理研究所本部在北京,我們是在2000公里以外建設(shè)這樣一個大科學(xué)裝置,這在中國大科學(xué)裝置的建設(shè)史上也是第一次,現(xiàn)在回頭來看這是一個特別正確的決策,我們用戶的數(shù)量,完成的課題數(shù),幾乎每年都在往上增加。

截至目前,粵港澳大灣區(qū)已有重大科技基礎(chǔ)設(shè)施10個,國家實驗室2家,同時帶動了26家國家重點(diǎn)實驗室落地廣東,吸引了158萬研發(fā)人員匯聚大灣區(qū)開展前沿性基礎(chǔ)研究。

打造人才“強(qiáng)磁場” 共創(chuàng)灣區(qū)科技大未來

吸引眾多科研人才選擇大灣區(qū)、扎根大灣區(qū),除了重大科技基礎(chǔ)設(shè)施之外,還有當(dāng)?shù)刎灤┚蜆I(yè)、安居、創(chuàng)業(yè)的政策全鏈條。

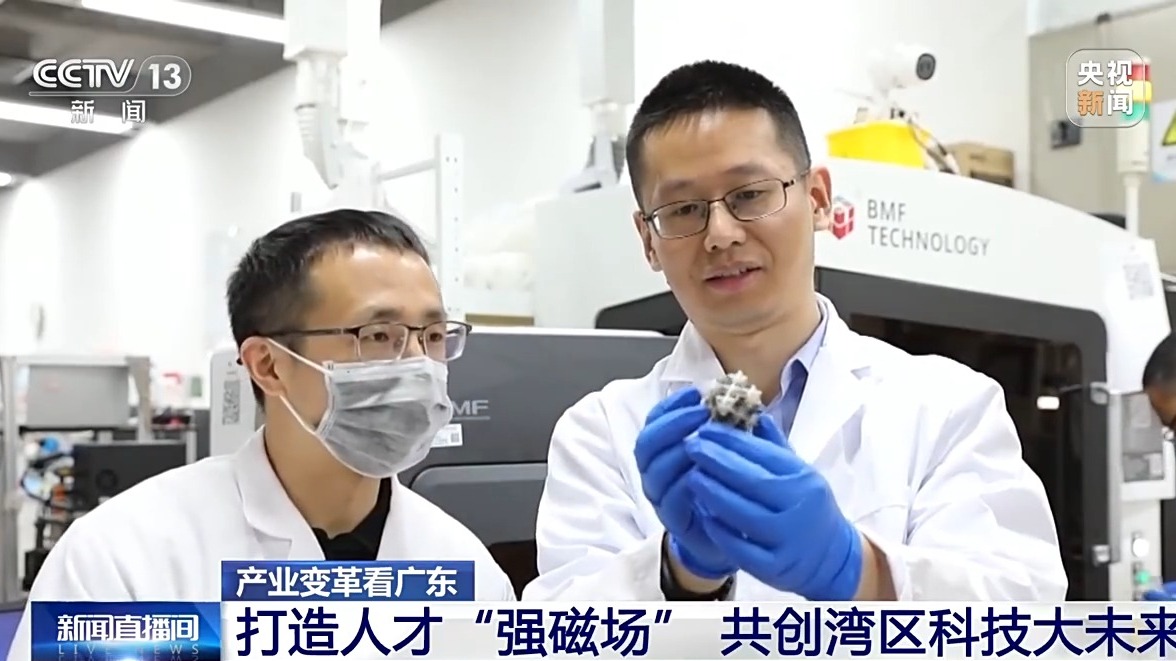

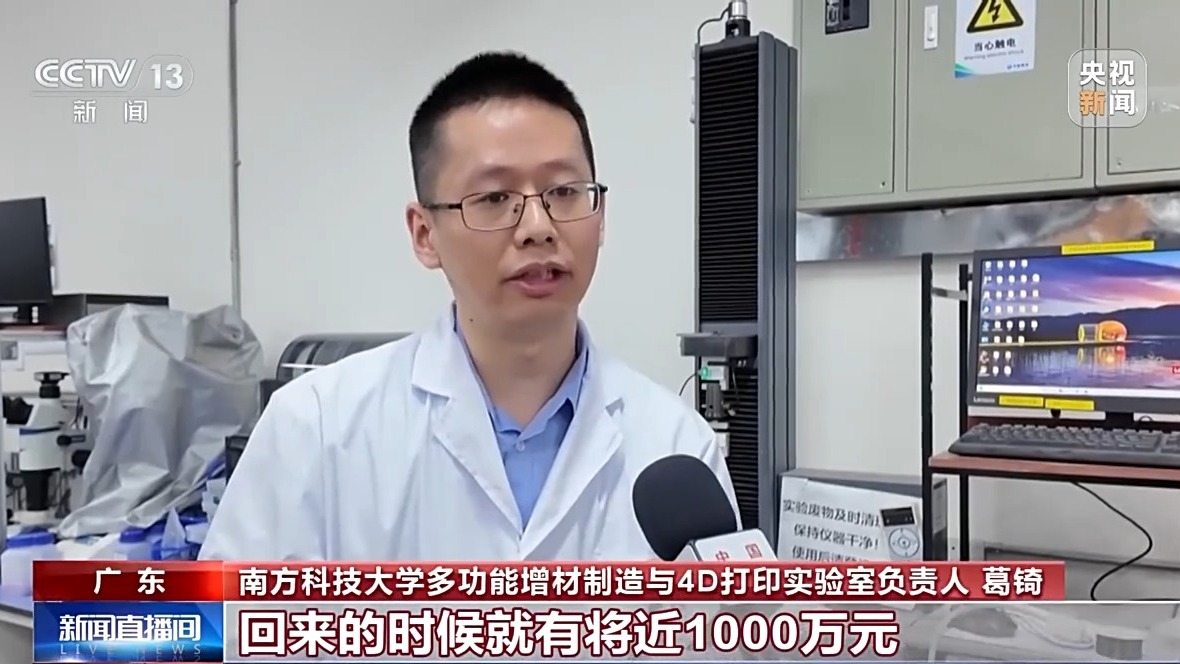

在南方科技大學(xué)多功能增材制造與4D打印實驗室,葛锜教授正帶領(lǐng)團(tuán)隊,對離心式DLP多材料3D打印技術(shù)進(jìn)行攻關(guān),這一技術(shù)可以實現(xiàn)多材料間近乎零污染的切換,廣泛應(yīng)用于通信、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。葛锜教授先后在美國、新加坡求學(xué)和任教,2018年底,得知大灣區(qū)良好的創(chuàng)新生態(tài)和環(huán)境后,葛教授決定回國發(fā)展。

南方科技大學(xué)多功能增材制造與4D打印實驗室負(fù)責(zé)人 葛锜:回來的時候就有將近1000萬這樣的一個啟動經(jīng)費(fèi)供我們。起碼在五年的時間內(nèi),可以不用為這個經(jīng)費(fèi)這一塊發(fā)愁,我們可以專心致志地把我們前沿的科研做好。

近年來,為了解決求職者的后顧之憂,廣東針對高校畢業(yè)生推出就業(yè)有補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)有扶持、創(chuàng)新有資助、求職有住所、落戶有補(bǔ)助的“五有”政策,對高層次人才推出博士后福利好、急需緊缺人才待遇好、高層次人才服務(wù)好的“三好”政策,努力營造有利于人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的良好生態(tài)。目前,廣東擁有全職在粵的兩院院士超過150人,研發(fā)人員數(shù)量達(dá)158萬人,在站博士后超1.4萬人。

敢投早 敢容敗 為科創(chuàng)提供強(qiáng)韌金融支撐

由于從事基礎(chǔ)科學(xué)研究,投入大、周期長,還有很大的不確定性,廣東探索了敢投早、敢容敗的資本生態(tài),為前沿技術(shù)攻關(guān)提供了強(qiáng)韌金融支撐。

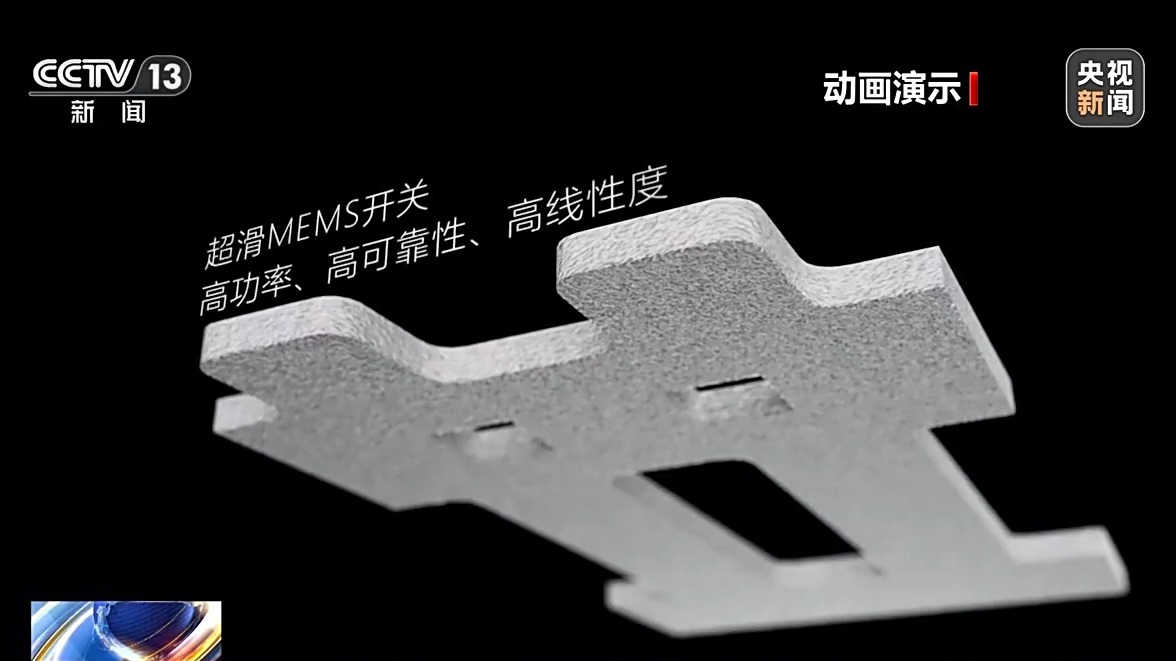

在深圳坪山的全球首個自超滑研究機(jī)構(gòu),這里的負(fù)責(zé)人,中國科學(xué)院院士鄭泉水剛剛帶領(lǐng)團(tuán)隊首次實現(xiàn)了對于石墨自超滑界面的熱輸運(yùn)測量,揭示了其卓越的導(dǎo)熱性能。自2019年正式成立以來,這個機(jī)構(gòu)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)率先實現(xiàn)了該領(lǐng)域的多項源頭創(chuàng)新技術(shù)突破。

中國科學(xué)院院士 鄭泉水:我是從2002年開始做這個,進(jìn)到一個完全未知的領(lǐng)域,大致上花了15年。現(xiàn)在回過頭來看,假如不是當(dāng)年來深圳的話,這項技術(shù)有可能就死掉了。因為這個產(chǎn)品應(yīng)該是3到5年后才有可能做成產(chǎn)品。

為了支持像自超滑這樣的面向新質(zhì)生產(chǎn)力的前沿性源頭創(chuàng)新,廣東打造了一套從十萬到千萬級的“金字塔”式項目資助體系,創(chuàng)新性地提出“風(fēng)險容忍”投資機(jī)制,允許政府引導(dǎo)基金對種子期、天使期項目單筆投資承擔(dān)100%虧損風(fēng)險。

中國科學(xué)院院士 鄭泉水:我覺得這個意義實際上是給很多產(chǎn)業(yè)賦能,使得我們有一個核心技術(shù),可以對過去的高端工業(yè)產(chǎn)品彎道超車。這是變革型技術(shù),甚至進(jìn)到之前產(chǎn)業(yè)根本進(jìn)不去的地方,所以真的要做一個這種顛覆性的東西,是你得準(zhǔn)備熬十年,看中了這個人,他能堅持,這就是我們講的投早投小背后的邏輯。

總臺記者 周羽:從“世界工廠”到“基礎(chǔ)研究高地”,廣東的科技產(chǎn)業(yè)路徑逐漸清晰。在去年10月正式實施的《廣東省科技創(chuàng)新條例》中,記者發(fā)現(xiàn),耐心資本、容錯機(jī)制都有了清晰明確的表述。今天,廣東擬建和在建的重大科技基礎(chǔ)設(shè)施超19個,全省研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出超5100億元。這不僅是技術(shù)的量變,更是創(chuàng)新范式的質(zhì)變。當(dāng)世界進(jìn)入創(chuàng)新“深水區(qū)”,灣區(qū)正以“敢闖無人區(qū)、甘坐冷板凳”的變革哲學(xué),書寫屬于自己的“創(chuàng)新范式”。

掃一掃,分享到微信朋友圈